Faits et chiffres

Cycle 2

Remarques didactiques

Le matériel pédagogique est divisé en quatre modules coordonnés (A à D), qui peuvent être utilisés ensemble ou séparément. Cette structure modulaire permet d’utiliser le matériel pédagogique en fonction des différentes conditions d’apprentissage, intérêts et conditions-cadres.

Tous les modules peuvent être utilisés individuellement, par exemple pour une séquence de 3 ou 4 leçons. Pour une série de cours de deux à trois semaines ou une semaine de projet, on peut utiliser les modules (A à C/D) successivement. Il est alors possible de travailler en classe certains éléments des modules B et C ou de les faire travailler par des groupes d’élèves. Le module A et/ou le module B peut être utilisé en guise de préparation au Clean-Up-Day ou à la Journée du recyclage par exemple.

Chaque module a une structure uniforme:

- Entrée en matière: éveiller la curiosité et faire penser différemment afin de permettre un premier accès ouvert à la thématique.

- Travail: permettre une compréhension approfondie des contenus, du contexte, des compétences et des attitudes.

- Synthèse: rassembler et appliquer les connaissances et les compétences acquises.

Pour utiliser les modules les uns à la suite des autres, il est possible de les combiner pour former un bloc d’unité d’enseignement. Chaque module met en avant l’un des quatre aspects de l’action NMG: percevoir le monde (module A), appréhender le monde (module B), se repérer dans le monde (module C) et agir dans le monde (module D). Cette structure garantit que les élèves acquièrent des connaissances tout en apprenant à percevoir leur environnement de manière différenciée, à comprendre les relations, à se repérer dans des situations complexes et finalement à agir de manière autonome.

- Module A: Ouvrir les yeux

- Module B: Aiguiser le regard

- Module C: Analyser son environnement

- Module D: Développer des perspectives et agir

Le Module A sert à aborder le thème et à compiler des questions et des intérêts autour du phénomène du littering. Les questions et les discussions soulevées par les élèves dans le module A peuvent être utilisées comme base pour la sélection des modules B1 à B4.

Les éléments du module B servent à acquérir une conception approfondie de certains aspects du littering et de l’économie circulaire. Ils ne sont pas conçus les uns à la suite des autres. L’enseignant·e peut les choisir selon le niveau scolaire, le temps disponible et le format pédagogique (p. ex. unité d’enseignement ou travail de projet), par exemple sur la base des questions soulevées par les élèves au module A, ou les définir conjointement avec les élèves. Le module peut être travaillé soit en classe, soit en groupes: dans ce cas, chaque groupe choisit un module, travaille dessus puis en fait le rapport en classe.

Le module B1 permet d’approfondir la question de savoir quand et sous quelles conditions une chose devient un déchet. Le module B2 permet de se familiariser avec les propriétés matérielles des déchets. Le module B3 invite à observer et analyser le comportement de littering. Le module B4 permet de découvrir, en prenant un t-shirt pour exemple, comment le surcyclage peut faire naître à nouveau de la valeur.

Les éléments du module C invitent à utiliser les connaissances et les compétences acquises au module B pour examiner de plus près un champ d’action. Ils ne se suivent pas les uns les autres et peuvent être choisis en fonction des conditions-cadres et de l’accessibilité des champs d’action.

Le module C1 se concentre sur le champ d’action «L’élimination à l’école», le module C2 sur «L’élimination dans la commune» et le module C3 sur «La propreté de l’espace public».

Enfinle module Dpermet d’intégrer les connaissances et les compétences acquises dans l’organisation de son propre environnement et d’explorer ainsi sa propre marge de manœuvre.

Différenciation

Les tâches suivent le principe des tâches ouvertes et sont auto-différenciées. Différentes indications sont données sur la manière d’augmenter le niveau d’exigence des tâches («Différenciation (augmenter le niveau d’exigence)») et sur la manière de réduire le niveau d’exigence en structurant le contenu de la tâche («Différenciation (structuration de soutien)»).

Connaissances techniques Module A

Le littering

Que ce soit en se promenant, en pique-niquant ou en attendant le bus, il arrive que des déchets atterrissent simplement là où les gens veulent justement s’en débarrasser. Le fait de jeter ou d’abandonner négligemment des déchets dans l’espace public, sans utiliser les poubelles prévues à cet effet, est appelé littering.

Définition

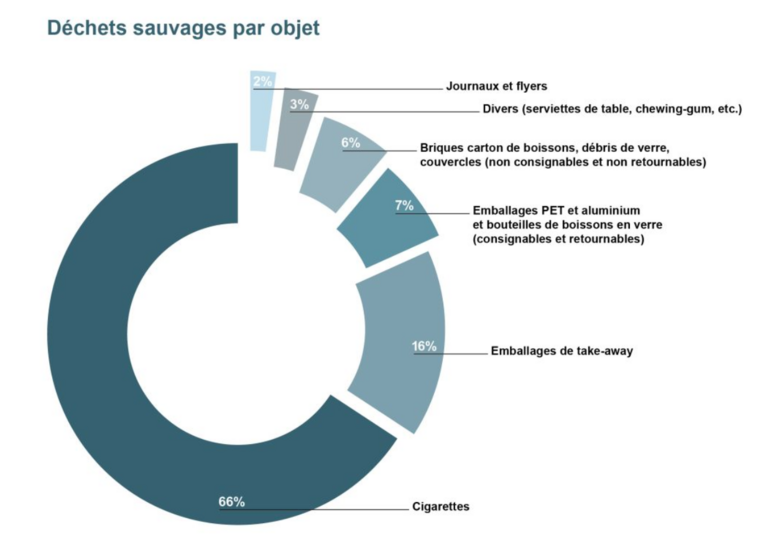

Le terme «to litter» vient de l’anglais et signifie jeter des déchets, joncher. Cette expression est également utilisée en français et signifie la même chose. Le littering décrit la pollution de l’espace public par des déchets abandonnés négligemment ou intentionnellement. La mise en décharge illégale de déchets n’en fait pas partie. Les types de déchets abandonnés sont très variables. Dans une étude, l’Office fédéral de l’environnement a analysé les objets abandonnés en fonction du nombre de pièces. Il s’est avéré que les emballages des aliments et des boissons consommés à l’extérieur – comme les contenants à emporter – représentent une grande partie des déchets. Les mégots de cigarettes sont les plus souvent jetés (66%), suivis par les emballages de plats à emporter (16%) et les contenants de boissons (7%). La composition du littering peut toutefois varier en fonction du lieu.

Conséquences du littering

Les conséquences du littering sont multiples et peuvent se classer en trois domaines majeurs:

Conséquences sur l’humain:les déchets dans l’espace public nuisent au bien-être, réduisent la qualité de vie et le sentiment subjectif de sécurité de la population . L’image des villes et des communes en pâtit également. Le littering peut également présenter des risques pour la santé, par exemple lorsque les enfants se blessent avec des objets qui traînent ou mettent à la bouche des déchets souillés.

Conséquences sur l’environnement: : les objets jetés dégradent la nature. Ils polluent les sols, les végétaux et les cours d’eau et ne peuvent pas être réintroduits dans les circuits des matériaux. Cela empêche leur recyclage, et il faut donc extraire de nouvelles matières premières, avec les conséquences que cela implique sur l’environnement.(cf. section Recyclage).

Conséquences économiques:le littering entraîne des coûts de nettoyage élevés. Selon une étude de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), ce nettoyage coûte environ 200 millions de francs chaque année en Suisse. Environ trois quarts de ces coûts sont générés dans les espaces publics des communes et des villes, et un quart dans les transports publics. Les dépenses indirectes telles que les poubelles supplémentaires, les vidages plus fréquents ou les campagnes de sensibilisation n’ont pas été prises en compte.

Connaissances techniques Module B1

Les déchets

Que ce soit à la maison, à l’extérieur ou dans la nature, nous sommes quotidiennement confrontés aux déchets. Mais qu’est-ce qu’un déchet? Selon une définition courante, il s’agit d’un bien meuble dont le ou la propriétaire veut se défaire. En d’autres termes, une chose ne devient un déchet que lorsque quelqu’un décide qu’il n’en a plus besoin et qu’il souhaite s’en débarrasser. Ce qui est un déchet pour une personne peut toutefois être encore utile, voire précieux, pour quelqu’un d’autre.

Déchets et attribution de valeur

Dans les années 1970, le chercheur Michael Thompson s’est penché sur la question de savoir ce qu’étaient les déchets et comment nous, les humains, traitions les choses dont nous n’avions plus besoin. Dans son ouvrage intitulé Rubbish Theory, il explique que les déchets ne sont pas simplement sans valeur. Au contraire, les déchets montrent comment notre opinion sur les choses peut changer.

Thompson observait que certaines choses perdent de la valeur avec le temps, comme un jouet cassé ou un emballage vide. À l’inverse, d’autres choses gagnent en importance avec le temps, comme un tableau ancien ou un bâtiment historique. Entre les deux, il existe toutefois un groupe particulier: les choses que nous considérons comme des déchets. Ces objets semblent sans valeur, mais peuvent redevenir importants plus tard, par exemple en étant recyclés ou redécouverts.

Pour Thompson, il était important de montrer que la valeur d’un objet ne tient pas à son apparence ou à sa composition. Au contraire, ce sont plutôt les individus qui décident ensemble ce qui a de la valeur ou non. Et cela peut changer, selon l’époque, le lieu ou l’humeur de la société.

Avec sa théorie, Thompson voulait montrer que ce que nous jetons est bien plus que de simples déchets. C’est un reflet du fonctionnement de notre société: ce que nous gardons, ce que nous jetons et ce que nous apprécierons peut-être plus tard en dit long sur nos valeurs et notre vie en société.

Connaissances techniques Module B2

Le recyclage

De nombreux objets du quotidien sont composés de ce que l’on appelle des substances valorisables, c’est-à-dire des matériaux dont on peut encore se servir après utilisation. Ces substances, comme le verre, l’aluminium, le PET ou le papier par exemple, possèdent des propriétés matérielles spécifiques qui rendent le recyclage possible sur le plan technique. L’objectif est de garder de telles matières premières en circulation le plus longtemps possible, plutôt que de les éliminer après une seule utilisation. Ce principe est la base de l’économie circulaire – une pratique axée sur la récupération et le recyclage des matériaux.

Définition

Le recyclage signifie la valorisation matérielle des déchets. Dans ce cadre, les matériaux usagés, appelés substances valorisables, sont collectés, traités et réintroduits dans le circuit des matériaux. Ces matériaux donnent naissance à de nouveaux produits, qui possèdent des propriétés similaires aux matériaux d’origine. Contrairement à la réutilisation (reuse), qui consiste à réutiliser un objet dans son ensemble, le recyclage consiste avant tout à récupérer et à recycler les substances qui le composent. Les matériaux qui peuvent être recyclés dépendent fortement de leurs propriétés matérielles. Un aperçu des principaux matériaux recyclables collectés et recyclés en Suisse, comme le verre, l’aluminium, le PET, le papier ou les déchets électroniques, est disponible sur www.swissrecycle.ch/fr/substances-valorisables-savoir/substances-valorisables.

Quantités et quotas de collecte des filières de recyclage en Suisse

Le tableau ci-dessous présente les déchets urbains recyclables des ménages et des petits commerces, collectés séparément dans les déchèteries communales et les magasins en 2019. Ces quantités sont enregistrées par les organisations chargées de la collecte et de la valorisation et déclarées auprès de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elles sont également publiées dans des rapports annuels ou sur des sites internet. Il s'agit en l'occurrence de quantités nationales, pour l'ensemble de la Suisse.

| Quantité par habitant collecté / recyclé | Quantité totale collecté / recyclé | Taux 1taux de collecte 2taux de recyclage | |

| Papier (papier et carton) | 126.8 kg | 1'141'100 t | 83%1 |

| Biodéchets compostés ou méthanisés dans de grandes installations (sans les composts individuels et de quartier) | 156.1 kg | 1'405'000 t | - |

Verre | 37.0 kg 32.9 kg | 332'800 t 295'800 t | 100%2 |

| Appareils électriques et électroniques | 14.7 kg | 132'100 t | - |

| Textiles | 6.7 kg | 60'400 t | - |

| Bouteilles PET | 4.0 kg | 35'600 t | 84%2 |

| Fer-blanc (boîtes de conserve + couvercles) | 1.3 kg | 11'400 t | - |

Emballages en aluminium dont les canettes | 1.6 kg 1.5 kg | 14'500 t 13'000 t |

91%2 |

| Piles | 0.4 kg | 3'300 t | 38%2 |

Quantité totale recyclée (ménage et artisanat) | 3'136'200 t | 52% |

Source:https://swissrecycle.ch/fr/substances-valorisables-savoir/chiffres-indicateurs-et-taux

Économie circulaire

L’économie circulaire est un concept qui vise à maintenir les matières premières le plus longtemps possible dans le circuit. Contrairement à la société traditionnelle du «tout jetable», dans laquelle les produits sont jetés après usage, l’économie circulaire consiste à concevoir et à utiliser les choses de manière à ce qu’elles puissent être utilisées plusieurs fois, réparées ou recyclées. Le recyclage est un élément majeur d’un tel système. Cette forme de réutilisation est également appelée valorisation matière, car on conserve les propriétés originelles du matériau pour les utiliser de manière ciblée.

Propriétés matérielles

Les substances ne sont pas seulement des matériaux comme le bois, le métal ou le plastique, mais aussi de l’eau, de l’air ou même les composants de notre corps, comme la peau ou le sang. Chaque substance possède certaines propriétés qui la rendent identifiable et distincte, comme la densité, la conductivité électrique, la conductivité thermique, la dureté ou le point de fusion. Ces propriétés définissent la manière dont une substance peut être utilisée, par exemple pourquoi les vêtements sont faits en coton et non en métal.

Ces propriétés matérielles jouent également un rôle central dans l’économie circulaire. Il faut en effet concevoir les produits de telle sorte qu’ils puissent être réparés, réutilisés ou recyclés. Le recyclage consiste à récupérer les matériaux des objets usagés et à les réutiliser, par exemple le verre, le papier ou l’aluminium.

La recyclabilité d’un produit dépend fortement des matières qui le composent et de la manière dont elles ont été traitées. Les matériaux aux propriétés claires et facilement séparables sont plus faciles à recycler que les produits qui contiennent beaucoup de matières différentes, comme les emballages composites ou les appareils électroniques. Il est donc important de veiller, dès la fabrication, aux matières que l’on utilise et à la manière dont on les combine.

Les propriétés matérielles sont donc déterminantes non seulement pour l’utilisation d’un produit, mais aussi pour la manière dont ce produit pourra être traité à la fin de son cycle de vie. Elles déterminent si une substance peut être réintroduite dans le circuit, ou si elle devient un déchet et est incinérée.

Lorsqu’un déchet est abandonné, il est soumis aux conditions météorologiques. Certaines substances s’altèrent ou se décomposent rapidement, mais pour beaucoup d’entre elles, cela prend plus de temps ou n’est pas du tout le cas, comme le montre le tableau suivant:

Durée d’altération/de décomposition des objets abandonnés

| Matières/objets | Durée nécessaire jusqu’à l’altération/la décomposition | Informations complémentaires |

| PET + autres matières plastiques | Décennies | Hypothèse, car le PET et les matières plastiques n’existaient pas il y a 100 ans. À ce jour, il n’existe pas de temps de dégradation scientifiquement prouvé dans différents compartiments environnementaux (sol, mer, compost). |

| Aluminium | Un à plusieurs siècles | L’aluminium ne se décompose pas, il s’altère. |

| Verre | 1000 ans - ∞ | Le verre est composé de sable de quartz (70 %), de chaux, de soude et de divers oxydes (10 % chacun). Il ne se décompose pas, il s'altère. |

| Papier | De 3 mois à 3 ans | Le papier pur est organique et se décompose rapidement, sinon cela dure plus longtemps |

| Mégot de cigarette | De 15 - 400 ans | Les substances toxiques contenues dans le filtre (7 000 produits chimiques, dont 50 cancérigènes) et la décomposition du filtre en acétate de cellulose posent problème. |

Connaissances techniques Module B3

Le comportement de littering

Les personnes qui jettent des déchets par terre ou les laissent négligemment traîner ont des raisons très diverses de le faire. Cela dépend fortement de la situation, de leur environnement social et de leurs attitudes et valeurs personnelles. Il n’y a donc pas «une» raison au littering, mais ce sont plutôt de nombreux facteurs individuels et contextuels qui jouent un rôle lorsqu’une personne ne se débarrasse pas correctement de ses déchets ou les abandonne négligemment.

Pourquoi les gens jettent-ils leurs déchets de manière sauvage?

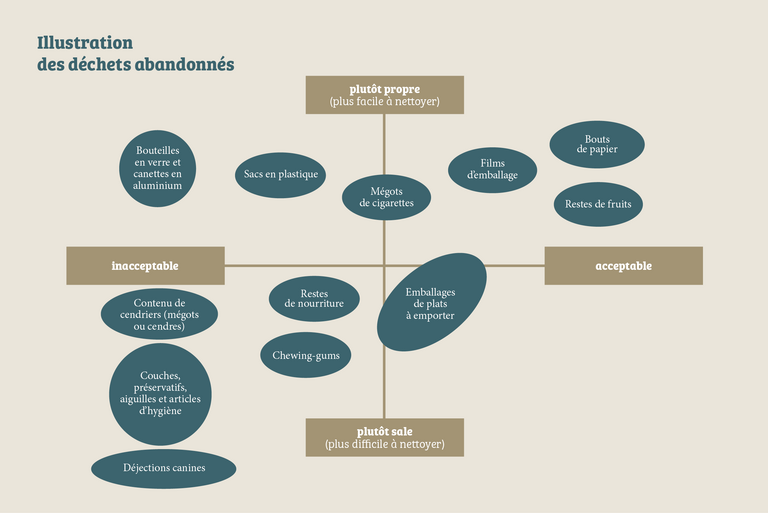

L’étude «People Who Litter» d’ENCAMS (2007) a examiné comment les gens perçoivent le littering, pourquoi ils le font et dans quelles circonstances cela leur semble acceptable. Plusieurs questions directrices étaient au centre de cette recherche: Qu’entendent les gens par littering? Les personnes interrogées ont décrit le littering comme le fait de jeter ou d’abandonner des objets qui ne finissent pas dans une poubelle. Il s’agit généralement de petits objets du quotidien tels que des restes de fruits, des morceaux de papier, des emballages, des chewing-gums ou des mégots de cigarettes. Il est intéressant de noter que la perception du déchet sauvage dépend fortement de la taille, de la propreté, de la dangerosité et de la dégradabilité de l’objet. Ainsi, les restes de pommes étaient considérés comme acceptables parce qu’ils étaient biodégradables, tandis que le chewing-gum ou les produits d’hygiène étaient jugés particulièrement désagréables et inacceptables.

Pourquoi abandonne-t-on ses déchets?Les raisons du littering sont multiples. De nombreuses personnes interrogées ont cité les circonstances extérieures, comme un manque de poubelles ou des poubelles pleines, des lieux déjà pollués ou un manque d’explication. D’autres ont indiqué des raisons personnelles, comme la commodité, la pression du temps ou la pression du groupe. Certains ont même vu des aspects positifs dans le littering, comme le fait qu’il crée des emplois dans le secteur du nettoyage urbain ou qu’il nourrit les animaux. Le littering était particulièrement souvent perçu comme «normal» lorsque d’autres le faisaient également ou que l’on ne se sentait pas observé.

Où et quand abandonne-t-on ses déchets? Selon les personnes interrogées, le littering se produit partout où les gens se déplacent: dans les centres-villes, les gares, les parcs, lors d’événements ou dans les transports publics. Cela se passe particulièrement souvent la nuit, quand les gens font la fête, ainsi que pendant les repas, lorsque l’on prend quelque chose à emporter. Il est frappant de constater que les gens sont plus susceptibles d’abandonner leurs déchets lorsqu’un endroit est déjà pollué; les lieux propres ont en revanche un effet dissuasif.

Quand le littering est-il considéré comme acceptable?L’étude montre que, sous certaines conditions, le littering est considéré comme excusable ou acceptable. Par exemple lorsque d’autres personnes abandonnent également leurs déchets (p. ex. dans les concerts), qu’il y a de l’alcool en jeu, que les déchets sont biodégradables (p. ex. restes de pomme), qu’il n’y a pas de poubelles à proximité. En revanche, le littering était inacceptable dans des environnements propres et bien entretenus ou en présence d’enfants.

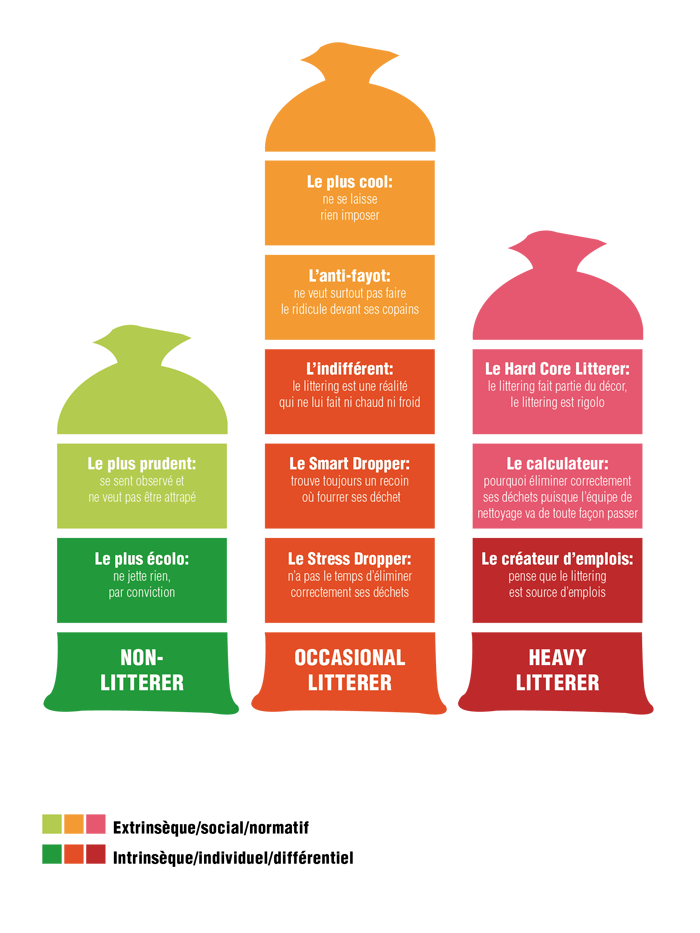

Presque la moitié des personnes interrogées admettent avoir déjà jeté au moins une fois des déchets dans l’espace public. Le comportement des personnes peut ainsi être divisé en cinq groupes clairement distincts, en fonction de ce qu’elles pensent du sujet et de leur comportement effectif. Le groupe le plus important est celui des personnes bien éduquées (43% des personnes qui abandonnent leurs déchets), qui ne laissent tomber qu’occasionnellement de petits objets comme des morceaux de papier ou des restes de fruits. Les justificateurs (25%) justifient leur comportement par des excuses telles que «tout le monde le fait» ou «il n’y a pas assez de poubelles». Les personnes qui n’ont pas conscience du problème (12%) ne voient pas l’intérêt de se débarrasser elles-mêmes de leurs déchets, elles s’en fichent tout simplement. Les personnes qui culpabilisent (10%) se sentent certes mal à l’aise lorsqu’elles abandonnent leurs déchets, mais trouvent qu’il est trop compliqué d’emporter les déchets et les jettent donc en cachette. Enfin, il y a les récriminateurs (9%) qui attribuent leur comportement à des raisons externes, comme le fait que les poubelles débordent. .

Mesures pour lutter contre le littering

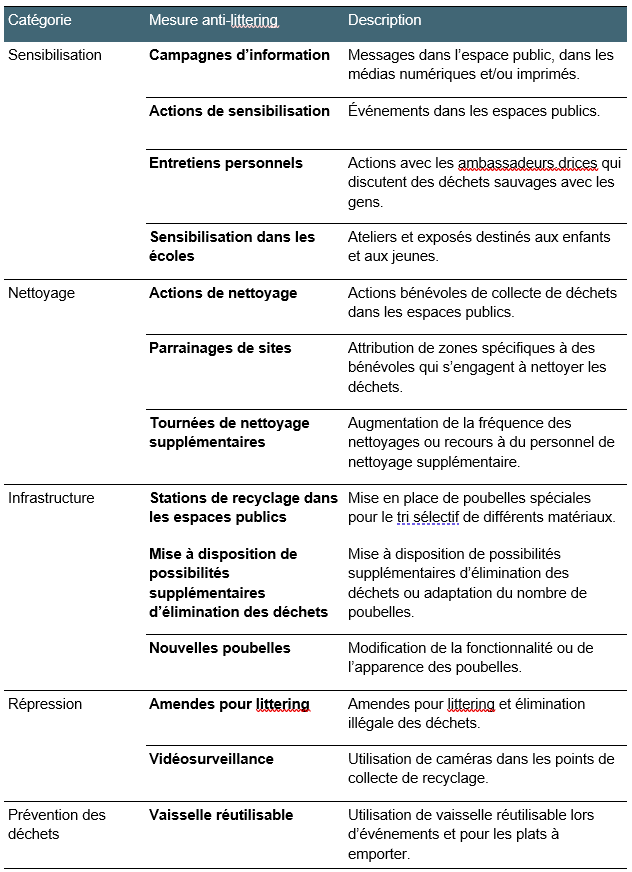

Dans le cadre de la «Grande étude suisse sur le littering » de l’IGSU, on s’est penché sur la question de savoir quelles mesures étaient réellement efficaces dans la pratique pour lutter contre le littering. Au total, 13 mesures ont été identifiées, qui peuvent être réparties en cinq catégories en fonction de leur principe d’action central: la sensibilisation, le nettoyage, l’infrastructure, la sanction et la prévention des déchets.

Les expert·e·s interrogé·e·s jugent particulièrement efficaces:

(1) Les campagnes d’affichage qui, grâce à des messages éloquents, attirent l’attention sur le problème du littering et renforcent les normes sociales.

(2) Les actions de nettoyage durant lesquelles des bénévoles nettoient l’espace public. Ces actions favorisent le sentiment de responsabilité et l’identification avec l’espace public.

(3) Les amendes ont également été jugées efficaces. Elles posent des limites claires et montrent que le littering a des conséquences négatives.

(4) L’ajout de poubelles a également été jugé comme positif, et notamment lorsqu’elles sont bien visibles, conçues pour attirer l’attention et placées dans des endroits très fréquentés.

Connaissances techniques Module B4

Le surcyclage

Le design n’est pas seulement compris comme une conception esthétique, mais comme un processus global qui intègre des aspects fonctionnels, matériels, culturels et sociaux. L’accent est mis sur le fait de se confronter à des produits existants, à leur matérialité, à leur origine et à l’histoire de leur utilisation. Dans ce contexte, les vieux t-shirts ne servent pas seulement de matières premières mais aussi de supports d’information sur les habitudes de consommation, les chaînes de production textile et les significations culturelles.Les processus de design dans le contexte du surcyclage impliquent l’analyse et la réinterprétation de pièces existantes. Ici, on ne considère pas le t-shirt comme un déchet mais comme une ressource dont la transformation induit de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles significations. L’importance épistémique des déchets réside dans le fait que leur traitement créatif permet d’acquérir de nouvelles connaissances sur les cycles des matériaux, l’attribution de valeurs et les pratiques sociales

Pour structurer l’évaluation des processus de création technique – tels qu’ils ont lieu en classe lors du surcyclage des t-shirts –, on peut se référer aux «valeurs dans l’action technique» formulées par l’association des ingénieurs allemands (VDI). Ces critères permettent une réflexion systématique sur les décisions techniques et leurs conséquences. Les valeurs pertinentes sont notamment:

Le bon fonctionnement: le produit nouvellement conçu (p. ex. sac, coussin, accessoire) doit remplir une fonction compréhensible.

La rentabilité:l’investissement en temps, en matériel et en énergie doit être raisonnablement proportionnel à l’utilité.

La prospérité: la création peut contribuer à la qualité de vie individuelle ou collective, par exemple par l’épanouissement créatif ou la préservation des ressources.

La qualité de l’environnement: la réutilisation de textiles réduit les déchets et préserve les ressources.

L’épanouissement de la personnalité: le processus créatif favorise l’efficacité personnelle, la capacité d’expression et la capacité à résoudre des problèmes.

La qualité de la société: créer ensemble peut renforcer la participation sociale, la coopération et l’éducation culturelle.

Ces valeurs ne sont pas isolées les unes des autres, mais sont bien liées entre elles. Ainsi, lorsque les élèves découvrent qu’ils peuvent créer des produits utiles avec des moyens simples, une qualité environnementale élevée peut contribuer à l’épanouissement de la personnalité grâce à une conception respectueuse des ressources. Une réflexion consciente sur ces critères peut aider à concevoir des processus de création technique en classe qui soient non seulement fonctionnels, mais aussi éclairés sur le plan éthique et sociétal.

Connaissances techniques Module C

Le système d’élimination des déchets

La Suisse dispose d’un système d’élimination des déchets bien structuré et en grande partie décentralisé. Ce système s’appuie sur le principe de la hiérarchie des déchets (cf. section Hiérarchie des déchets) et vise à préserver les ressources tout en réduisant l’impact environnemental.

Organisation

Le système d’élimination des déchets est l’interaction de la responsabilité communale, de la surveillance cantonale et de la coordination nationale. Il s’appuie sur des principes juridiques clairs et est porté par de nombreuses organisations et de nombreux partenariats. La structure décentralisée permet de s’adapter de manière souple aux spécificités locales tout en favorisant une efficacité élevée et une compatibilité avec l’environnement.

La souveraineté en matière d’élimination des déchets appartient aux communes, lesquelles sont légalement tenues d’assurer l’élimination des déchets urbains sur leur territoire. Dans cette optique, elles décident elles-mêmes de l’organisation, du financement et de la mise en œuvre de l’élimination, par exemple des systèmes de collecte, des modèles de taxes ou de la collaboration avec les associations régionales d’élimination des déchets. Sur mandat des communes, des entreprises spécialisées prennent en charge la collecte, le tri, la valorisation ou l’élimination des déchets.

Les cantons assument des fonctions de surveillance, coordonnent les solutions régionales et autorisent les installations d’élimination des déchets. L’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED) en constitue la base légale. Elle impose aux cantons que les volumes valorisables, comme le verre, le papier, les métaux, les textiles et les déchets biodégradables, soient collectés séparément et fassent l’objet d’une valorisation matière.

Financement du recyclage

Les organisations de recyclage telles que PET-Recycling Schweiz, SENS eRecycling ou Swico (pour les appareils électriques et électroniques) ou encore IGORA (pour l’aluminium) coordonnent la reprise et la valorisation de certains flux de matières. Les systèmes de recyclage suisses ont recours à des modèles de financement différents en fonction de la substance valorisable: d’une part, il y a la taxe d’élimination anticipée (TEA), qui est prescrite par la loi et utilisée par exemple pour les produits comme le verre ou les piles. Cette taxe est prélevée dès l’achat d’un produit et sert à ce qu’il soit ensuite éliminé dans le respect de l’environnement. D’autre part, il existe la contribution anticipée de recyclage (CAR) qui repose sur des accords sectoriels facultatifs. On l’utilise par exemple pour les bouteilles à boissons en PET, les emballages en alu ou les produits en tôle d’acier. Cette contribution est également incluse dans le prix de vente et finance la reprise ainsi que le recyclage en bonne et due forme des matériaux correspondants. Enfin, il existe la taxe anticipée de recyclage (TAR) prélevée lors de l’achat d’appareils électriques et électroniques. Elle repose sur une base légale et permet de financer un recyclage électrique et électronique simple et efficace en Suisse. La TAR veille à ce que les appareils hors d’usage soient repris gratuitement dans les points de vente, les points de collecte ou par les fabricants et les importateurs et qu’ils soient intégrés dans le circuit de recyclage électronique et électrique. Tous les modèles garantissent que les coûts du recyclage sont supportés de manière transparente et selon le principe du «pollueur-payeur».

À ce jour, les emballages en plastique autres que les bouteilles à boissons en PET et les briques à boissons (p. ex. Tetrapak) ne sont pas encore collectés sur tout le territoire suisse. Les villes et les communes proposent de plus en plus de sacs de collecte (par exemple le RecyBag) pour la collecte de ces substances valorisables. Toutefois, ce sac de collecte doit être acheté, car il n’est pas possible de financer la collecte, la valorisation et le recyclage des emballages plastiques et des briques à boissons uniquement par le produit de la vente des matériaux.

Les actions nationales participatives

La Journée du recyclage, tout comme le Clean-Up-Day, a pour objectif de sensibiliser le grand public à la gestion responsable des déchets et des substances valorisables.

Clean-Up-Day

Le Clean-Up-Day est une action menée dans toute la Suisse pour sensibiliser à la question du littering et promouvoir une gestion responsable des déchets. Cette journée est organisée par l’IGSU et a lieu chaque année au mois de septembre. Lors de ces journées, les communes, les écoles, les associations, les entreprises et les particuliers s’engagent dans des actions locales de nettoyage. L’objectif est d’envoyer ensemble un signal visible en faveur d’une Suisse propre et de renforcer la conscience de la responsabilité environnementale.

Des campagnes de ramassage des déchets dans les parcs et les quartiers aux projets créatifs en passant par des réunions d’information, les actions pour cette journée sont multiples. L’IGSU soutient les personnes participantes avec du matériel, des supports de communication et une plateforme pour s’inscrire et réseauter. Le Clean-Up-Day suisse s’inscrit dans le cadre du World Cleanup Day, un mouvement mondial contre la pollution de l’environnement. Chaque année, ce sont plus de 198 pays qui participent à cette journée d’action internationale.

Journée du recyclage

La Journée du recyclage est une journée d’action nationale qui a lieu tous les 18 mars. L’objectif est d’attirer l’attention du monde entier sur l’importance du recyclage en vue de la protection du climat et des ressources et sur le tri et le retour corrects des substances valorisables. Les actions locales menées ce jour-là sont organisées par les communes, les écoles, les entreprises et les organisations, et coordonnées par Swiss Recycle. Le grand public est ainsi invité à désencombrer ses caves, ses armoires et ses postes de travail et à rapporter les substances valorisables dans les points de collecte. La Journée mondiale du recyclage est célébrée à cette même date dans le monde entier. Dans plus de 100 pays, des personnes font un geste en faveur de l’économie circulaire et de la gestion durable des ressources. Avec ses multiples actions, la Suisse ne manque pas de participer à ce mouvement international.

Connaissances techniques Module D

La hiérarchie des déchets

Principe central de la politique suisse en matière de déchets, la hiérarchie des déchets sert de ligne directrice pour une gestion des ressources respectueuse de l’environnement. Le premier niveau est celui de la prévention des déchets. Cela signifie ne pas produire de déchets du tout, par exemple en consommant de manière éclairée, en renonçant aux emballages inutiles ou en choisissant des produits à longue durée de vie. Éviter les déchets est la mesure la plus efficace pour préserver les ressources et réduire l’impact environnemental. Le deuxième niveau est celui de la réutilisation. Il faut utiliser le plus longtemps possible les produits ou les matériaux, et cela peut se faire en les réparant, en les donnant, en les partageant ou en les réutilisant autrement. La réutilisation prolonge la durée de vie des objets et réduit les besoins en production neuve.

Vient ensuite le recyclage, en d’autres termes, la valorisation matière des déchets. Les matériaux tels que le papier, le verre, les métaux ou les matières plastiques sont collectés, préparés et réinjectés dans le circuit de production. Bien qu’il permette d’économiser des matières premières et de l’énergie, le recyclage est toutefois synonyme d’un certain effort.

Le dernier niveau est celui de l’élimination. Il concerne les déchets que l’on ne peut ni éviter, ni réutiliser, ni recycler. Bien souvent, ces déchets font l’objet d’une valorisation thermique. En d’autres termes, ils sont incinérés et l’on utilise l’énergie ainsi produite. L’application systématique de la hiérarchie des déchets contribue largement à préserver les ressources, à réduire l’impact environnemental et à favoriser une économie circulaire durable.