Fatti & cifre

Ciclo 2

Note didattiche

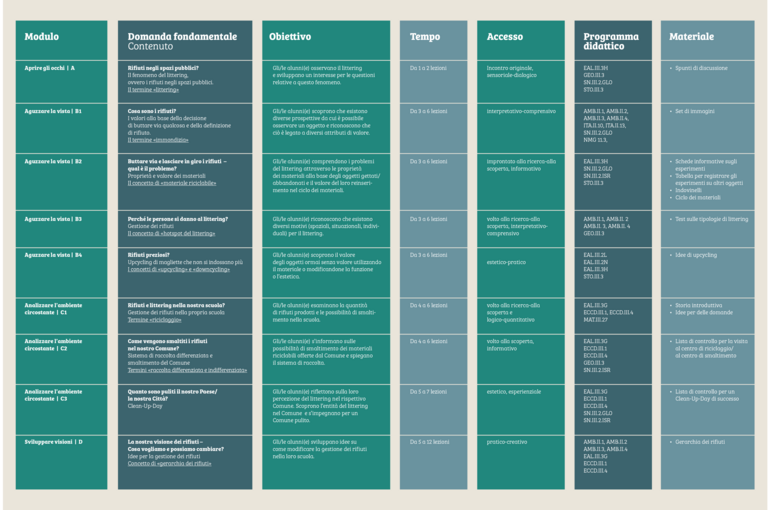

Il materiale didattico è suddiviso in quattro moduli coordinati (da A a D), che possono essere utilizzati singolarmente o integrati tra loro. Questa struttura modulare consente di utilizzare il materiale didattico in base alle diverse esigenze di apprendimento, agli interessi e alle condizioni quadro.

Tutti i moduli possono essere impiegati singolarmente, ad esempio per una sequenza didattica di 3-4 lezioni. Per una serie di lezioni nell’arco di due o tre settimane o di una settimana di progetto, i moduli (da A a C/D) possono essere utilizzati in modo strutturato. Gli elementi selezionati dei moduli B e C possono essere elaborati nell’ambito dell’intera classe o dagli alunni/e in gruppi indipendenti. Il modulo A e/o il modulo B possono essere impiegati per preparare eventi come il Clean-Up-Day o la Giornata del riciclaggio.

Struttura del materiale didattico

Ogni modulo segue una struttura standardizzata:

- Introduzione: suscitare curiosità e stimolare il pensiero divergente per consentire un approccio iniziale aperto.

- Sviluppo: consentire una comprensione più approfondita di contenuti, contesti, competenze e atteggiamenti.

- Sintesi: riunire e applicare le conoscenze e le competenze acquisite.

I moduli possono essere combinati per formare un’unità didattica coerente, così da poter essere sfruttati in modo strutturato. Ogni modulo si concentra su uno dei quattro aspetti dell’azione NMG: percepire il mondo (modulo A), esplorare il mondo (modulo B), orientarsi nel mondo (modulo C) e agire nel mondo (modulo D). Questa struttura garantisce che gli/le alunni(e) non solo acquisiscano conoscenze, ma imparino anche a percepire l’ambiente in modo differenziato, a comprendere le connessioni, a orientarsi in situazioni complesse e, infine, ad agire in modo indipendente.

Modulo A - Aprire gli occhi

Modulo B - Aguzzare la vista

Modulo C - Analizzare l’ambiente

Modulo D - Sviluppare visioni e agire

Il modulo A funge da approccio tematico e da raccolta di domande e interessi sul fenomeno del littering. Le domande e le discussioni sollevate dagli/dalle alunni(e) nel modulo A possono essere utilizzate come base per la selezione dei moduli da B1 a B4.

Gli elementi del modulo Bservono ad acquisire una comprensione più approfondita di singoli aspetti del littering e dell’economia circolare. Non sono stati concepiti in modo strutturato. A seconda del livello scolastico, delle risorse temporali e del formato didattico (ad esempio, unità didattica o project work), possono essere selezionati dall’insegnante, ad esempio sulla base delle domande degli/delle allievi(e) del modulo A, o determinati insieme agli/alle allievi(e). L’elaborazione può essere svolta in classe o divisa per gruppi, e ciascun gruppo sceglie e lavora su un modulo e poi riferisce alla classe.

Il modulo B1 può essere utilizzato per approfondire la questione di quando e in quali circostanze qualcosa si trasforma in un rifiuto. Il modulo B2 permette di analizzare le proprietà materiali dei rifiuti. Il modulo B3 incoraggia l’osservazione e l’analisi del comportamento legato al littering. Il modulo B4 utilizza l’esempio di una maglietta per capire come si possa creare nuovo valore attraverso l’upcycling.

Gli elementi del modulo C-incoraggiano a utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel modulo B per approfondire un campo d’azione. Non sono modulari e possono essere selezionati in base alle condizioni quadro e all’accessibilità dei campi d’azione.

Il modulo C1 si concentra sul campo d’azione «smaltimento presso l’edificio scolastico», il modulo C2 su quello «smaltimento in Comune» e il modulo C3 su «pulizia dei luoghi pubblici».

Infine, il modulo D consente di applicare le conoscenze e le competenze acquisite alla configurazione del proprio ambiente e di esplorare il rispettivo campo d’azione.

Differenziazione

I compiti seguono il principio dei compiti aperti e sono auto-differenziati. Vengono forniti vari suggerimenti su come incrementare le richieste per i compiti («differenziazione (incrementare le richieste)») e su come ridurre le esigenze strutturando il contenuto del compito tramite un supporto («differenziazione (strutturazione di supporto)»).

Competenze Modulo A

Littering

Che siate a passeggio, siate a fare un picnic o aspettiate l’autobus, a volte i rifiuti finiscono proprio dove le persone vogliono sbarazzarsene. Il fatto di gettare o lasciare incautamente i rifiuti negli spazi pubblici, senza utilizzare gli appositi cestini, è noto come littering.

Definizione

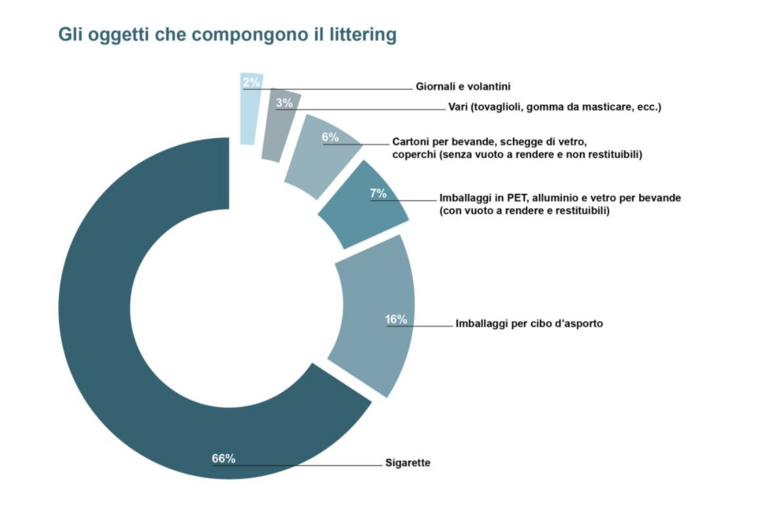

Il termine «to litter» deriva dalla lingua inglese e significa gettare via o disperdere. Questo termine è usato anche in italiano con lo stesso significato. Il littering descrive l’imbrattamento, incautamente o deliberatamente, degli spazi pubblici a causa di rifiuti abbandonati. Non include lo scarico illegale di rifiuti. Il tipo di rifiuti abbandonati varia notevolmente. In uno studio condotto dall’Ufficio federale dell’ambiente, gli oggetti abbandonati sono stati analizzati per numero. È emerso che gli imballaggi di cibi e bevande consumati in viaggio, come i contenitori da asporto, costituiscono una parte consistente del littering. I mozziconi di sigaretta (66%) sono stati gettati più di frequente, seguiti dalle confezioni da asporto (16%) e dai contenitori per bevande (7%). Tuttavia, la composizione del littering può variare a seconda del luogo.

Conseguenze del littering

Le conseguenze del littering sono diverse e possono essere suddivise in tre aree principali:

Impatto sulle persone: i rifiuti negli spazi pubblici influiscono sul benessere delle persone, riducono la loro qualità di vita e la loro sensazione soggettiva di sicurezza . Anche la reputazione delle Città e dei Comuni ne risente. Il littering può anche comportare rischi per la salute, ad esempio se i bambini si feriscono con oggetti poco puliti o mettono in bocca rifiuti sporchi.

Conseguenze ambientali: gli oggetti abbandonati danneggiano la natura. Inquinano il suolo, le piante e l’acqua e non possono essere reinseriti nel ciclo dei materiali. Di conseguenza, il riciclaggio non è possibile e si devono estrarre nuove materie prime, con le relative conseguenze negative per l’ambiente (cfr. capitolo sul riciclaggio).

Conseguenze economiche: : il littering causa elevati costi di pulizia. Secondo uno studio dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), tali costi ammontano a circa 200 milioni di franchi all’anno in Svizzera. Circa tre quarti di questi costi vengono sostenuti negli spazi pubblici di Comuni e Città e un quarto nei trasporti pubblici. Non sono state prese in considerazione le spese indirette, come i cestini supplementari, gli svuotamenti più frequenti o le campagne di sensibilizzazione.

Competenze Modulo B1

I rifiuti

Incontriamo i rifiuti ogni giorno, a casa, in viaggio o in natura. Ma cosa sono esattamente i rifiuti? Secondo una definizione comune, si tratta di un bene mobile di cui il/la proprietario(a) vuole sbarazzarsi. Ciò significa che un oggetto diventa un rifiuto solo quando qualcuno decide di non averne più bisogno e vuole gettarlo via. Ciò che è un rifiuto per una persona può risultare utile o addirittura prezioso per qualcun altro.

Rifiuti e attribuzione di valore

Negli anni Settanta, Michael Thompson era un ricercatore che si concentrò sulla questione di cosa siano effettivamente i rifiuti e di come noi esseri umani gestiamo le cose che non ci servono più. Nel suo libro "Rubbish Theory" ha spiegato che i rifiuti non sono privi di valore. Piuttosto, i rifiuti mostrano come la nostra opinione sulle cose possa cambiare.

Thompson ha osservato che alcune cose perdono valore col passare del tempo, ad esempio un giocattolo rotto o una confezione vuota. Altre lo acquistano nel tempo, come un vecchio dipinto o un edificio storico. Ma c’è un gruppo speciale nel mezzo: le cose che consideriamo rifiuti. Esse sembrano prive di valore, ma possono diventare nuovamente importanti successivamente, ad esempio quando vengono riciclate o riscoperte.

Per Thompson era importante dimostrare che il valore di un oggetto non dipende solo dal suo aspetto o dalla sua composizione. Piuttosto, le persone decidono insieme cosa ha valore e cosa no. Ciò può cambiare a seconda del momento, del luogo o dello stato d’animo sociale.

Con la sua teoria, Thompson ha voluto dimostrare che ciò che buttiamo via è più di un semplice rifiuto. È un riflesso del funzionamento della nostra società: ciò che teniamo, ciò che buttiamo e ciò che potremmo valorizzare in seguito dice molto sui nostri valori e sul nostro modo di convivere.

Competenze Modulo B2

Il riciclaggio

Molti oggetti di uso quotidiano sono costituiti da materiali cosiddetti riciclabili, cioè materiali che possono essere ancora utilizzati dopo l’uso. Questi materiali - come il vetro, l’alluminio, il PET o la carta - hanno proprietà specifiche che rendono tecnicamente possibile il riciclo. L’obiettivo consta nel mantenere in circolazione il più a lungo possibile tali materie prime, invece di smaltirle dopo un singolo utilizzo. Questo principio è alla base dell’economia circolare, che si concentra sul recupero e sul riutilizzo dei materiali.

Definizione

Per riciclaggio s’intende l’utilizzo materiale dei rifiuti. I materiali usati - i cosiddetti materiali riciclabili - vengono raccolti, lavorati e reinseriti nel ciclo dei materiali. Tali materiali vengono impiegati per creare nuovi prodotti con proprietà simili a quelle del materiale originale. A differenza del riuso (reuse), nell’ambito del quale un oggetto viene riutilizzato nella sua interezza, il riciclaggio consiste principalmente nel recupero e nel reimpiego dei materiali in esso contenuti. I materiali che possono essere riciclati dipendono in gran parte dalle loro proprietà materiali. Una panoramica dei principali materiali riciclabili che vengono raccolti e riciclati in Svizzera - come vetro, alluminio, PET, carta e rifiuti elettronici - è disponibile su www.swissrecycle.ch/it/materiali-riciclabili-sapere/materiali-riciclabili.

Attuali volumi di raccolta e quote dei sistemi di riciclaggio in Svizzera

La seguente tabella contiene i rifiuti urbani riciclabili delle famiglie e delle piccole imprese raccolti separatamente nei punti di raccolta comunali e nei punti vendita al dettaglio nel 2019. Le quantità sono registrate dalle organizzazioni responsabili della raccolta e del riciclaggio e comunicate all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) o pubblicate nei rapporti annuali o sui siti web. Si tratta in questo caso di quantità a livello nazionale.

| Quantità pro capite raccolto / riciclato | Quantità complessiva raccolto / riciclato | Quote 1tasso di raccolta 2tasso di raccolta | |

| Carta usata (carta e cartone) | 126.8 kg | 1'141'100 t | 83%1 |

| Rifiuti biogeni compostati o fermentati in impianti centralizzati (senza compost domestico o di quartiere) | 156.1 kg | 1'405'000 t | - |

Vetro usato | 37.0 kg 32.9 kg | 332'800 t 295'800 t | 100%2 |

| Apparecchi elettrici ed elettronici | 14.7 kg | 132'100 t | - |

| Prodotti tessili | 6.7 kg | 60'400 t | - |

| Bottiglie per bevande in PET | 4.0 kg | 35'600 t | 84%2 |

| Latta (lattine + coperchi) | 1.3 kg | 11'400 t | - |

Imballaggi in alluminio di cui lattine per bevande | 1.6 kg 1.5 kg | 14'500 t 13'000 t |

91%2 |

| Pile | 0.4 kg | 3'300 t | 38%2 |

Quantità complessiva riciclata (economie domestiche e artigianato) | 3'136'200 t | 52% |

Fonte:https://swissrecycle.ch/it/materiali-riciclabili-sapere/cifre-chiave-tasso-di-riciclaggio

Economia circolare

L’economia circolare è un concetto che mira a mantenere in circolazione il più a lungo possibile le materie prime. A differenza della tradizionale "società dell’usa e getta", in cui i prodotti vengono smaltiti dopo l’uso, l’economia circolare consiste nel progettare e utilizzare gli oggetti in modo che possano essere utilizzati, riparati o riciclati più volte. Il riciclaggio rappresenta una componente centrale di questo sistema. Tale forma di riutilizzo è nota anche come riciclaggio dei materiali, perché le proprietà originali dei materiali vengono mantenute e utilizzate in modo mirato.

Proprietà dei materiali

Le sostanze non sono solo materiali come il legno, il metallo o la plastica, ma anche l’acqua, l’aria, e persino i componenti del nostro corpo, come la pelle o il sangue. Ogni materiale ha determinate proprietà che lo rendono riconoscibile e distinguibile. Tra queste, ad esempio, la densità, la conducibilità elettrica, la conducibilità termica, la durezza o il punto di fusione. Queste proprietà determinano il modo in cui un materiale può essere utilizzato, ad esempio perché i vestiti sono realizzati col cotone e non col metallo.

Tali proprietà dei materiali giocano un ruolo centrale anche nell’economia circolare. I prodotti dovrebbero essere progettati in modo da poter essere riparati, riutilizzati o riciclati. Riciclare significa recuperare i materiali dagli oggetti usati e riutilizzarli, ad esempio vetro, carta o alluminio.

Il fatto che un prodotto sia facilmente riciclabile dipende in gran parte dai materiali di cui è composto e da come sono stati lavorati. I materiali con caratteristiche chiare e facilmente separabili sono più facili da riciclare. È più difficile per i prodotti costituiti da molti materiali diversi, come gli imballaggi compositi o i dispositivi elettronici. È quindi importante prestare attenzione a quali materiali vengono utilizzati e a come vengono combinati in fase di produzione.

Le proprietà del materiale non sono quindi decisive solo per l’uso di un prodotto, ma anche per il modo in cui può essere trattato alla fine del suo ciclo di vita. Determinano se un materiale può essere reinserito nel ciclo o se diventa un rifiuto e viene incenerito. Se i rifiuti vengono lasciati in giro, sono soggetti alle intemperie. Alcuni materiali sono esposti alle condizioni ambientali o si decompongono rapidamente, ma, per molti di essi, i tempi sono più lunghi o ciò non avviene affatto, come mostra la seguente tabella:

Tempo di decomposizione/disgregazione a causa degli agenti atmosferici dei materiali legati al littering

| Sostanze/oggetti | Durata fino alla decomposizione/disgregazione a causa degli agenti atmosferici | Ulteriori informazioni |

| PET + altre plastiche | Decenni | Ipotesi, poiché il PET e le materie plastiche non esistevano 100 anni fa. A oggi, mancano tempi di degradazione scientificamente provati in vari comparti ambientali (suolo, mare, impianti di compostaggio). |

| Alluminio | 1 - diversi secoli | L’alluminio non si decompone, ma si usura a causa degli agenti atmosferici. |

| Vetro | 1000 anni - ∞ | Il vetro è composto da sabbia di quarzo (70%), calce, soda e vari ossidi (10% ciascuno), non si decompone, ma si deteriora con il tempo. |

| Carta | Da 3 mesi a 3 anni | La carta non patinata è organica e si decompone rapidamente, altrimenti dura più a lungo. |

| Mozziconi di sigaretta | 15 - 400 anni | Le tossine contenute nei filtri (7000 sostanze chimiche, di cui 50 cancerogene) e la decomposizione dei filtri in acetato di cellulosa sono problematiche. |

Competenze Modulo B3

Comportamento associato al littering

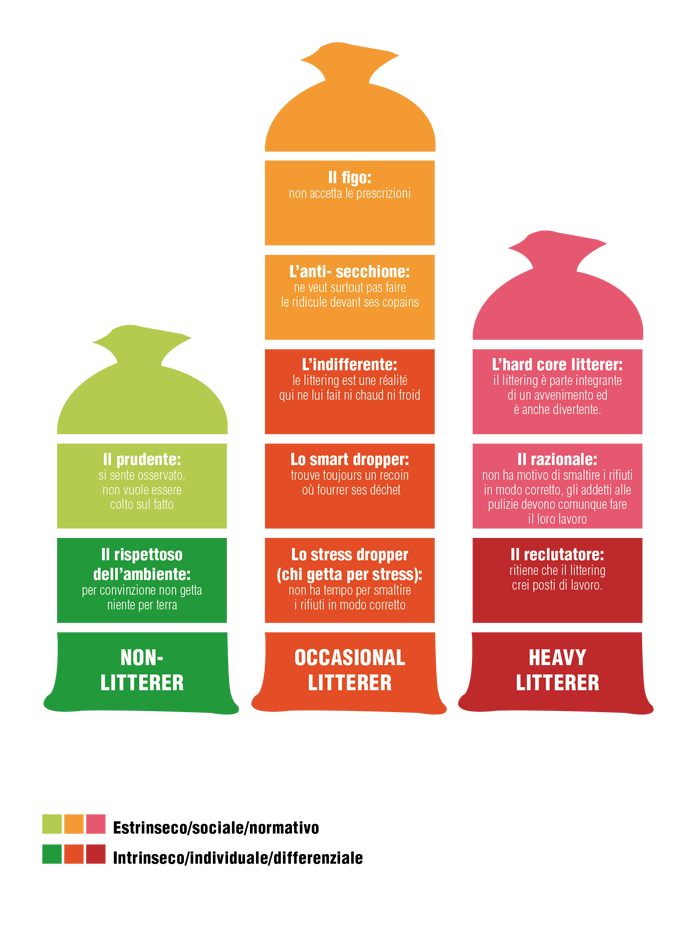

Le persone gettano i rifiuti per motivi molto diversi tra loro, buttandoli per terra o lasciandoli in giro senza attenzione. Il fatto che una persona si presti o meno al littering dipende molto dalla situazione, dall’ambiente sociale e dagli atteggiamenti e valori personali. Non esiste quindi una «sola» ragione per il littering: piuttosto, quando una persona non smaltisce correttamente i propri rifiuti o li lascia in giro con noncuranza, a giocare un ruolo sono molti fattori individuali e dipendenti dal contesto.

Perché le persone lasciano i rifiuti in giro?

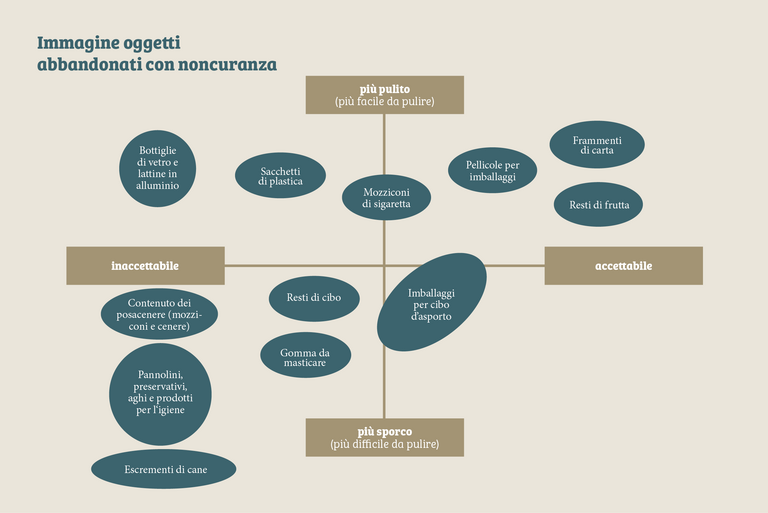

Lo studio «People Who Litter» di ENCAMS (2007) ha analizzato come le persone percepiscono il littering, perché lo fanno e in quali circostanze sembra loro accettabile. Lo studio si è concentrato su alcune domande chiave: Cosa intendono le persone per littering? Gli intervistati hanno descritto il littering come il fatto di gettare o abbandonare oggetti senza che finiscano nel cestino. Di solito, si tratta di piccoli oggetti di uso quotidiano, come scarti di frutta, carta, imballaggi, gomme da masticare o mozziconi di sigaretta. È interessante notare che la percezione dei rifiuti dipende molto dalle dimensioni, dalla pulizia, dalla pericolosità e dalla degradabilità dell’oggetto. I resti di mela, ad esempio, sono stati considerati accettabili perché biodegradabili, mentre le gomme da masticare o i prodotti sanitari sono stati percepiti come particolarmente sgradevoli e inaccettabili.

Perché le persone gettano i rifiuti in giro? Le ragioni del littering sono molteplici. Molti intervistati hanno citato circostanze esterne, come la mancanza di cestini per i rifiuti o i cestini troppo pieni, luoghi già sporchi o l’assenza di educazione. Altri hanno indicato ragioni personali, come la convenienza, la pressione del tempo o quella di gruppo. Alcuni hanno anche individuato aspetti positivi nel littering, come il fatto che crea posti di lavoro nel comparto della pulizia delle città o consente di nutrire gli animali. In particolare, il littering è stato spesso percepito come «normale» quando anche gli altri lo portavano avanti, o quando le persone si sentivano non osservate.

Dove e quando le persone gettano i rifiuti in giro? Secondo gli intervistati, il littering si verifica ovunque le persone siano in giro: nei centri urbani, nelle stazioni ferroviarie, nei parchi, durante gli eventi, o sui mezzi di trasporto pubblici. È particolarmente comune di notte, quando la gente fa festa, e durante i pasti, quando le persone mangiano in giro. Si nota che le persone sono più propense a gettare rifiuti se un luogo è già sporco; i luoghi puliti, invece, fungono da deterrente.

Quando il littering viene considerato accettabile? Lo studio mostra che il littering è percepito come giustificabile o accettabile in determinate condizioni. Tra queste, nelle situazioni in cui anche gli altri gettano i rifiuti (ad esempio, ai concerti), quando si bevono alcolici, se i rifiuti sono biodegradabili (ad esempio gli scarti delle mele), e se non ci sono cestini nelle vicinanze. Tuttavia, il littering è risultato inaccettabile in ambienti puliti e curati, o in presenza di bambini.

Quasi la metà degli intervistati ammette di aver gettato rifiuti negli spazi pubblici. Il comportamento delle persone può essere suddiviso in cinque gruppi chiaramente distinguibili, a seconda di come pensano al problema e di come si comportano effettivamente. Il gruppo più numeroso è quello dei benpensanti (43% dei litterer), che gettano solo occasionalmente piccoli oggetti, come pezzetti di carta o avanzi di frutta. I giustificazionisti (25%) spiegano il loro comportamento ricorrendo a scuse del tipo: «lo fanno tutti» o «i cestini sono troppo pochi». I litterer non consapevoli del problema (12%) non vedono l’utilità di smaltire i propri rifiuti da soli, e semplicemente non interessa loro. Coloro che hanno sensi di colpa (10%) provano una certa colpa per il littering, ma ritengono che sia troppo scomodo portare con sé i rifiuti, e quindi li gettano di nascosto. Infine, ci sono coloro che hanno da ridire (9%), e che attribuiscono la colpa del loro comportamento a motivi esterni, come i cestini troppo pieni.

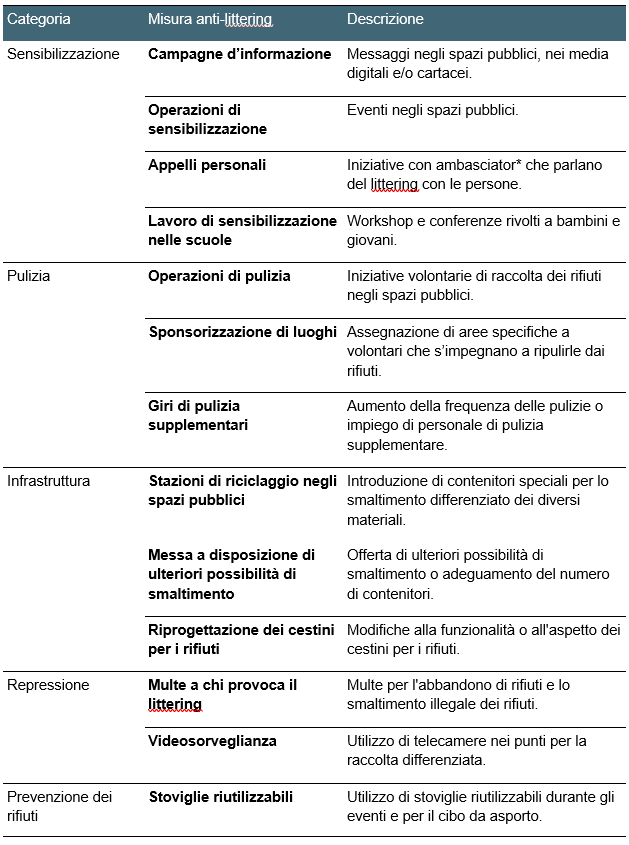

Misure contro il littering/strong>

Nell’ambito del «Grande studio svizzero sul littering» dell’IGSU, è stata analizzata la questione di quali misure funzionano effettivamente nella pratica contro il littering. Sono state identificate 13 misure contro il littering, che possono essere classificate in cinque gruppi, in base al principio centrale di efficacia: educazione, pulizia, infrastrutture, imposizione di sanzioni e prevenzione dei rifiuti.

Gli/le esperti(e) intervistati(e) hanno giudicato particolarmente efficaci le seguenti misure:

(1) Campagne di affissione che utilizzano messaggi accattivanti per attirare l’attenzione sul problema del littering e rafforzare le norme sociali.

(2) Campagne di ripulitura, nell’ambito delle quali i volontari liberano gli spazi pubblici dai rifiuti. Tali campagne promuovono un senso di responsabilità e d’identificazione con lo spazio pubblico.

(3) Anche le multe per i rifiuti sono state considerate efficaci. Questi strumenti stabiliscono confini chiari e mostrano che il littering ha conseguenze negative.

(4) Anche i cestini supplementari sono stati valutati positivamente, soprattutto se sono ben visibili, progettati in modo chiaro e collocati in luoghi molto frequentati.

Competenze Modulo B4

Upcycling

Il design non è inteso solo come progettazione estetica, ma anche come un processo completo che integra aspetti funzionali, materiali, culturali e sociali. L’attenzione si concentra sull’esame dei prodotti esistenti, sulla loro materialità, origine e storia di utilizzo. In questo contesto, le vecchie T-shirt non sono solo un materiale, ma anche un vettore di informazioni sul comportamento dei consumatori, sulle catene di produzione tessili e sui significati culturali.

I processi di design nel contesto dell’upcycling comportano l’analisi e la reinterpretazione di oggetti esistenti. La T-shirt non è vista come un rifiuto, bensì come una risorsa, la cui trasformazione genera nuove funzioni e significati. Il significato epistemico dei rifiuti risiede nel fatto che, attraverso la loro elaborazione creativa, si possono ottenere nuove conoscenze sui cicli dei materiali, sulle attribuzioni di valore e sulle prassi sociali.

I «Valori nell’ambito di un comportamento tecnico» formulati dall’Associazione degli Ingegneri Tedeschi (VDI) possono essere utilizzati per strutturare la valutazione dei processi di configurazione sul piano tecnico, come quando si procede all’upcycling delle T-shirt in classe. Questi criteri consentono una riflessione sistematica sulle decisioni tecniche e sui loro effetti. I valori rilevanti includono:

Funzionalità: il prodotto di nuova concezione (ad esempio, una borsa, un cuscino, un accessorio) deve svolgere una funzione comprensibile.

Redditività: il tempo, il materiale e l’energia necessari devono essere ragionevolmente proporzionati ai benefici.

Prosperità: il progetto può contribuire alla qualità della vita individuale o della comunità, ad esempio attraverso l’autorealizzazione creativa o la conservazione delle risorse.

Qualità ambientale: il riutilizzo dei tessuti riduce i rifiuti e conserva le risorse.

Sviluppo della personalità: il processo creativo promuove l’autoefficacia, l’espressività e la capacità di risolvere i problemi.

Qualità sociale: creare insieme può rafforzare la partecipazione sociale, la cooperazione e l’educazione culturale.

Questi valori non sono isolati, ma sono interconnessi. Ad esempio, un’elevata qualità ambientale tramite un design che preserva le risorse può anche contribuire allo sviluppo della personalità se gli/le alunni(e) sperimentano il fatto che possono creare prodotti significativi con mezzi semplici. Un esame consapevole di questi criteri può aiutare a garantire che i processi di progettazione tecnica in classe non siano solo funzionali, ma anche configurati eticamente e socialmente in modo riflessivo.

Competenze Modulo C

Sistema di smaltimento dei rifiuti

La Svizzera ha un sistema di smaltimento dei rifiuti ben strutturato e ampiamente decentralizzato. Si basa sul principio della gerarchia dei rifiuti (cfr. sezione sulla gerarchia dei rifiuti) e mira a conservare le risorse e a ridurre al minimo l’inquinamento ambientale.

Organizzazione

Il sistema di smaltimento dei rifiuti è una combinazione di responsabilità comunale, supervisione cantonale e coordinamento nazionale. Si fonda su chiare basi giuridiche ed è sostenuto da numerose organizzazioni e partnership. La struttura decentralizzata consente un adattamento flessibile alle peculiarità locali e, allo stesso tempo, promuove un elevato livello di efficienza e compatibilità ambientale.

I Comuni sono competenti per lo smaltimento dei rifiuti. Sono tenuti per legge a garantire lo smaltimento dei rifiuti urbani nella rispettiva area. Decidono autonomamente sull’organizzazione, il finanziamento e l’attuazione dello smaltimento dei rifiuti, ad esempio in relazione a sistemi di raccolta, modelli tariffari o cooperazione con le associazioni regionali di smaltimento dei rifiuti. Le aziende di smaltimento sono incaricate dai Comuni di raccogliere, selezionare, riciclare o smaltire i rifiuti.

I Cantoni assumono funzioni di supervisione, coordinano le soluzioni regionali e autorizzano gli impianti di smaltimento. La base giuridica è costituita dall’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). Essa obbliga i Cantoni a procedere a una raccolta differenziata e a riciclare i materiali come vetro, carta, metalli, tessuti e rifiuti verdi.

Finanziamento del riciclaggio

Organizzazioni di riciclaggio come PET-Recycling Schweiz, SENS eRecycling, Swico (per gli apparecchi elettrici ed elettronici) o IGORA (per l’alluminio) coordinano il ritiro e il riciclaggio di specifici flussi di materiali. In Svizzera, vengono utilizzati diversi modelli di finanziamento per i sistemi di riciclaggio, a seconda del materiale riciclabile: da una parte, è presente la tassa di smaltimento anticipata (TSA), prevista per legge e utilizzata, ad esempio, per prodotti come il vetro o le batterie. Questa tassa viene riscossa al momento dell’acquisto del prodotto e impiegata per lo smaltimento ecologico in un secondo momento. Dall’altra, viene applicato il contributo di riciclaggio anticipato (CRA), che si fonda su accordi settoriali su base volontaria. Viene utilizzato, ad esempio, per le bottiglie in PET per bevande, gli imballaggi in alluminio e i prodotti in lamiera d’acciaio. Anche questo contributo è incluso nel prezzo di vendita e finanzia il ritiro e il riciclaggio professionale dei materiali in questione. Infine, viene applicata la tassa di riciclaggio anticipata (TRA), che viene riscossa quando si acquistano apparecchi elettrici ed elettronici. Si fonda su una base legale e consente di finanziare un e-recycling semplice ed efficiente in Svizzera. La TRA garantisce il ritiro gratuito degli apparecchi dismessi presso i punti vendita, i punti di raccolta o i produttori e gli importatori e l’immissione nel ciclo dell’e-recycling. Tutti i modelli assicurano che i costi del riciclaggio siano sostenuti in modo trasparente e secondo il principio del «chi inquina paga».

Gli imballaggi in plastica diversi dalle bottiglie in PET per bevande e dai cartoni per bevande (ad es. Tetrapak) non vengono ancora raccolti in tutta la Svizzera. Le Città e i Comuni offrono sempre più spesso sacchi di raccolta (ad esempio il RecyBag) per la raccolta di questi materiali riciclabili. La raccolta, l’utilizzo e il riciclaggio degli imballaggi in plastica e dei cartoni per bevande non possono essere finanziati solo dai proventi del materiale. Il sacco per la raccolta deve quindi essere acquistato.

Campagne nazionali di partecipazione

L’obiettivo della Giornata del riciclaggio e del Clean-Up-Day consiste nel sensibilizzare la popolazione a una gestione responsabile dei rifiuti e dei materiali riciclabili.

Clean-Up-Day

Il Clean-Up Day è una campagna nazionale di sensibilizzazione contro il littering e per promuovere la gestione responsabile dei rifiuti. Viene organizzata dall’IGSU. Il Clean-Up-Day nazionale ha luogo ogni anno a settembre. In queste giornate, Comuni, scuole, associazioni, aziende e privati s’impegnano in campagne di pulizia locali. L’obiettivo è quello di dare insieme un esempio visibile di una Svizzera pulita, sensibilizzando alla responsabilità ambientale.

Le campagne sono diverse: da quelle di raccolta dei rifiuti nei parchi e nei quartieri a progetti creativi ed eventi informativi. L’IGSU supporta i partecipanti con materiali, strumenti di comunicazione e una piattaforma per la registrazione e il networking. Il Clean-Up Day svizzero rientra nel World Clean-up Day, un movimento globale contro l’inquinamento ambientale. Oltre 198 Paesi partecipano ogni anno a questa giornata di azione globale.

Giornata del riciclaggio

La Giornata del riciclaggio è una giornata di azione nazionale, che si svolge ogni anno il 18 marzo. L’obiettivo è attirare l’attenzione globale sull’importanza del riciclaggio per la protezione delle risorse e del clima e sulla corretta separazione e restituzione dei materiali riciclabili. Le campagne locali in occasione della Giornata del riciclaggio sono organizzate da Comuni, scuole, aziende e organizzazioni, e coordinate da Swiss Recycle. La popolazione è invitata a sgomberare cantine, armadi e luoghi di lavoro e a riportare i materiali riciclabili presso i punti di raccolta. La Giornata mondiale del riciclaggio si celebra in tutto il mondo nella stessa data. In oltre 100 Paesi, le persone danno un esempio a favore dell’economia circolare e dell’uso sostenibile delle risorse. La Svizzera contribuisce attivamente al movimento globale con le sue diverse campagne.

Competenze Modulo D

Gerarchia dei rifiuti

La gerarchia dei rifiuti è un principio centrale della politica svizzera in materia di rifiuti e funge da linea guida per un uso ecologico delle risorse. La prima cosa da fare è evitare i rifiuti. Ciò significa, in primo luogo, il fatto di non generare rifiuti, ad esempio tramite un consumo consapevole, evitando imballaggi inutili, o scegliendo prodotti durevoli. Evitare i rifiuti è il modo più efficace per conservare le risorse e ridurre l’inquinamento ambientale.

La seconda fase è il riutilizzo. I prodotti o i materiali devono essere usati il più a lungo possibile. Ciò può avvenire tramite la riparazione, la cessione, la condivisione o il riutilizzo creativo. Il riutilizzo prolunga la durata di vita degli oggetti e riduce la necessità di una nuova produzione.

Segue il riciclaggio, ovvero l’utilizzo materiale dei rifiuti. Materiali come carta, vetro, metalli e plastica vengono raccolti, lavorati e reimmessi nel ciclo produttivo. Il riciclaggio consente di risparmiare materie prime ed energia, ma comporta un certo impegno. La fase finale consiste nello smaltimento. Si tratta dei rifiuti che non possono essere evitati, riutilizzati o riciclati. Di norma, questi rifiuti vengono sfruttati termicamente - cioè inceneriti - e viene sfruttata l’energia generata. Il rispetto coerente della gerarchia dei rifiuti contribuisce in modo significativo alla conservazione delle risorse, alla riduzione dell’inquinamento ambientale e alla promozione di un’economia circolare sostenibile.