Facts & Figures

Zyklus 2

Auf dieser Seite

Übersicht

Die folgende Tabelle ermöglicht Ihnen einen kurzen Überblick über die Module im Zyklus 2.

Didaktische Hinweise

Das Unterrichtsmaterial ist in vier aufeinander abgestimmte Module gegliedert (A bis D), die einzeln oder aufbauend eingesetzt werden können. Diese modulare Struktur erlaubt es, das Unterrichtsmaterial für unterschiedliche Lernvoraussetzungen, Interessen und Rahmenbedingungen zu nutzen.

Alle Module lassen sich einzeln, beispielsweise für eine Unterrichtssequenz von 3 bis 4 Lektionen nutzen. Für eine Unterrichtsreihe über zwei bis drei Wochen oder eine Projektwoche lassen sich die Module (A bis C/D) aufbauend nutzen. Dabei können ausgewählte Modulelemente von Modul B und C in der Gesamtklasse bearbeitet werden oder in Gruppen von den Schüler:innen selbstständig erarbeitet werden. Für Anlässe wie der Clean-Up-Day oder Recycling Day können Modul A und/oder Modul B als Vorbereitung genutzt werden.

Aufbau des Unterrichtsmaterial

Jedes Modul folgt einem einheitlichen Aufbau:

- Einstieg: Neugier wecken und divergierendes Denken anregen, um einen ersten, offenen Zugang zu ermöglichen.

- Erarbeitung: Ein vertieftes Verständnis von Inhalten, Zusammenhängen, Fähigkeiten und Haltungen ermöglichen.

- Synthese: Erworbenes Wissen und Können zusammenführen und anwenden.

Um die Module aufeinander aufbauend zu nutzen, lassen sie sich zu einer zusammenhängenden Unterrichtseinheit verbinden. Bei jedem Modul steht einer der vier NMG-Handlungsaspekte im Vordergrund: die Welt wahrnehmen (Modul A), sich die Welt erschliessen (Modul B), sich in der Welt orientieren (Modul C) und in der Welt handeln (Modul D). Durch diese Struktur wird gewährleistet, dass die Schüler:innen nicht nur Wissen erwerben, sondern lernen, ihre Umwelt differenziert wahrzunehmen, Zusammenhänge zu verstehen, sich in komplexen Situationen zurechtzufinden und schliesslich eigenständig zu handeln.

Modul A – Augen öffnen

Module B – Blick schärfen

Module C – Umgebung analysieren

Modul D – Visionen entwickeln und handeln

Modul A dient der thematischen Annäherung und der Sammlung von Fragen und Interessen zum Phänomen Littering. Die von den Schüler:innen im Modul A aufgeworfenen Fragen und Diskussionen lassen sich als Grundlage für die Auswahl der Module B1 bis B4 nutzen.

Modul B-Elemente dienen dem Erwerb eines vertieften Verständnisses einzelner Aspekte von Littering und Kreislaufwirtschaft. Sie sind in sich nicht aufbauend konzipiert. Sie können – je nach Schulstufe, zeitlichen Ressourcen und Unterrichtsformat (z. B. Unterrichtseinheit oder Projektarbeit) – von der Lehrperson ausgewählt, etwa basierend auf den Schüler:innenfragen aus Modul A, oder gemeinsam mit den Schüler:innen bestimmt werden. Die Bearbeitung kann entweder im Klassenverband erfolgen oder arbeitsteilig in Gruppen, wobei jede Gruppe ein Modul auswählt und bearbeitet und abschliessend in der Klasse darüber berichten kann. Mit Modul B1 lässt sich die Frage vertiefen, wann und unter welchen Umständen etwas zu Abfall wird. Modul B2 ermöglicht eine Auseinandersetzung mit den stofflichen Eigenschaften von Abfall. Modul B3 fordert zum Beobachten und Analysieren des Littering-Verhaltens auf. Modul B4 ermöglicht es am Beispiel eines T-Shirts zu erfahren, wie durch Upcycling neuer Wert entstehen kann.

Modul C-Elemente ermuntern das im Modul B erworbene Wissen und Können für das genauere Betrachten eines Handlungsfelds zu nutzen. Sie sind in sich nicht aufbauend und können je nach Rahmenbedingungen und Zugänglichkeit der Handlungsfelder ausgewählt werden. In Modul C1 steht das Handlungsfeld «Entsorgung im Schulhaus» im Mittelpunkt, in Modul C2 die «Entsorgung in der Gemeinde» und in Modul C3 die «Sauberkeit öffentlicher Plätze».

Modul D ermöglicht schliesslich das erworbene Wissen und Können in die Gestaltung des eigenen Umfelds einzubringen und dabei den eigenen Handlungsspielraum auszuloten.

Differenzierung

Die Aufgaben folgen dem Prinzip offener Aufgaben und sind selbstdifferenzierend. Verschiedentlich werden Hinweise gegeben, wie der Anspruch der Aufgaben erhöht werden kann («Differenzierung (Anspruch erhöhen)») und wie durch unterstützende inhaltliche Strukturierung der Aufgabe der Anspruch verringert werden kann («Differenzierung (unterstützende Strukturierung)»).

Sachwissen Modul A

Littering

Ob beim Spazieren, beim Picknicken oder beim Warten auf den Bus – manchmal landet Abfall einfach dort, wo Menschen ihn gerade loswerden wollen. Dieses achtlose Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen im öffentlichen Raum, ohne die dafür vorgesehenen Abfallkübel zu benutzen, wird als Littering bezeichnet.

Definition

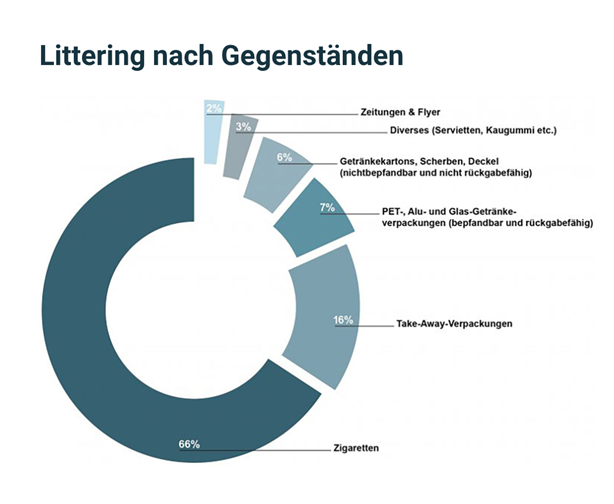

Der Begriff «to litter» stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Wegwerfen oder Verstreuen. Auch im Deutschen wird dieser Ausdruck mit derselben Bedeutung verwendet. Littering beschreibt das Verschmutzen öffentlicher Räume durch achtlos oder absichtlich zurückgelassene Abfälle. Nicht dazu zählt das illegale Deponieren von Abfällen. Die Art des gelitterten Abfalls ist sehr unterschiedlich. In einer Untersuchung des Bundesamts für Umwelt wurden die Littering-Gegenstände nach Stückzahl analysiert. Dabei zeigte sich, dass Verpackungen von unterwegs konsumiertem Essen und Getränken – wie Take-Away-Behälter – einen grossen Teil des Abfalls ausmachen. Am häufigsten wurden Zigarettenstummel (66 %) weggeworfen, gefolgt von Verpackungen aus dem Take-Away-Bereich (16 %) und Getränkebehältern (7 %). Je nach Ort kann sich die Zusammensetzung des Litterings jedoch unterscheiden.

Folgen von Littering

Die Folgen von Littering sind vielfältig und lassen sich in drei Hauptbereiche gliedern:

Einfluss auf Menschen: Abfall im öffentlichen Raum beeinträchtigt das Wohlbefinden, senkt die Lebensqualität und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung . Zudem leidet das Ansehen von Städten und Gemeinden. Littering kann auch gesundheitliche Risiken mit sich bringen – etwa wenn Kinder sich an herumliegenden Gegenständen verletzen oder verschmutzte Abfälle in den Mund nehmen.

Umweltauswirkungen: Weggeworfene Gegenstände schaden der Natur. Sie verschmutzen Böden, Pflanzen sowie Gewässer und können nicht in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. Dadurch ist Recycling nicht möglich und es müssen neue Rohstoffe gewonnen werden – mit entsprechenden negativen Folgen für die Umwelt (vgl. Abschnitt Recycling).

Wirtschaftliche Folgen: Littering verursacht hohe Reinigungskosten. Laut einer Studie des Bundesamts für Umwelt (BAFU) belaufen sich diese in der Schweiz auf rund 200 Millionen Schweizer Franken jährlich. Etwa drei Viertel dieser Kosten entstehen im öffentlichen Raum von Gemeinden und Städten ein Viertel im öffentlichen Verkehr. Nicht berücksichtigt wurden indirekte Ausgaben wie zusätzliche Abfallkübel, häufigere Leerungen oder Aufklärungskampagnen.

Sachwissen Modul B1

Abfall

Abfall begegnet uns täglich – ob zu Hause, unterwegs oder in der Natur. Doch was genau ist Abfall? Laut einer gängigen Definition handelt es sich dabei um einen beweglichen Gegenstand, dessen sich der/die Besitzer:in entledigen will. Das bedeutet: Etwas wird erst dann zu Abfall, wenn jemand entscheidet, es nicht mehr zu brauchen und es loswerden möchte. Was für den einen Abfall ist, kann für jemand anderen aber noch nützlich oder sogar wertvoll sein.

Abfall und Wertzuschreibung

Michael Thompson war ein Forscher, der sich in den 1970er-Jahren mit der Frage beschäftigte, was Müll eigentlich ist und wie wir Menschen mit Dingen umgehen, die wir nicht mehr brauchen. In seinem Buch «Mülltheorie» erklärte er, dass Abfall nicht einfach nur wertlos ist. Vielmehr zeigt Abfall, wie sich unsere Meinung über Dinge verändern kann.

Thompson beobachtete, dass manche Dinge mit der Zeit an Wert verlieren – zum Beispiel ein kaputtes Spielzeug oder eine leere Verpackung. Andere Dinge gewinnen mit der Zeit an Bedeutung -wie etwa ein altes Gemälde oder ein historisches Gebäude. Dazwischen gibt es aber eine besondere Gruppe: Dinge, die wir als Abfall betrachten. Diese Dinge scheinen wertlos zu sein, können aber später wieder wichtig werden – zum Beispiel, wenn sie recycelt oder wiederentdeckt werden.

Für Thompson war wichtig zu zeigen, dass der Wert eines Gegenstands nicht nur davon abhängt, wie er aussieht oder woraus er besteht. Vielmehr entscheiden Menschen gemeinsam, was wertvoll ist und was nicht. Das kann sich ändern – je nach Zeit, Ort oder gesellschaftlicher Stimmung.

Mit seiner Theorie wollte Thompson zeigen, dass das, was wir wegwerfen, mehr ist als nur Abfall. Er ist ein Spiegel dafür, wie unsere Gesellschaft funktioniert: Was wir behalten, was wir wegwerfen und was wir vielleicht später wieder schätzen, sagt viel über unsere Werte und unser Zusammenleben aus.

Sachwissen Modul B2

Recycling

Viele Alltagsgegenstände bestehen aus sogenannten Wertstoffen, also Materialien, die nach dem Gebrauch weiterhin nutzbar sind. Diese Stoffe – etwa Glas, Aluminium, PET oder Papier – verfügen über spezifische stoffliche Eigenschaften, die Recycling technisch ermöglichen. Ziel ist es, solche Rohstoffe möglichst lange im Umlauf zu halten, anstatt sie nach einmaliger Nutzung zu entsorgen. Dieses Prinzip bildet die Grundlage der Kreislaufwirtschaft, die auf die Rückgewinnung und Wiederverwertung von Materialien ausgerichtet ist.

Definition

Recycling bedeutet die stoffliche Verwertung von Abfällen. Dabei werden gebrauchte Materialien – sogenannte Wertstoffe – gesammelt, aufbereitet und wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt. Aus diesen Materialien entstehen neue Produkte, die ähnliche Eigenschaften wie das ursprüngliche Material besitzen. Im Unterschied zur Wiederverwendung (Reuse), bei der ein Gegenstand als Ganzes weiterverwendet wird, geht es beim Recycling vor allem um die Rückgewinnung und Wiederverwertung der enthaltenen Stoffe. Welche Materialien recycelt werden können, hängt stark von ihren stofflichen Eigenschaften ab. Eine Übersicht über die wichtigsten Wertstoffe, die in der Schweiz gesammelt und recycelt werden – wie Glas, Aluminium, PET, Papier oder Elektroschrott – findet sich auf www.swissrecycle.ch/de/wertstoffe-wissen/wertstoffe.

Aktuelle Sammelmengen und Quoten der Recyclingsysteme in der Schweiz

Die nachstehende Tabelle beinhaltet die im Jahr 2023 in Gemeindesammelstellen und Ladengeschäften separat gesammelten, rezyklierbaren Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe. Die Menden werden von der mit der Sammlung und Verwertung beauftragten Organisation erfasst und dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) gemeldet bzw. in Jahresberichten oder auf Webseiten publiziert. Es handelt sich dabei um gesamtschweizerische Mengen.

| Menge pro Einwohner:in gesammelt / rezykliert | Gesamtmenge gesammelt / rezykliert | Quote 1Sammelquote 2Verwertungsquote | |

| Altpapier (Papier und Karton) | 126.8 kg | 1'141'100 t | 83%1 |

| in zentralen Anlagen kompositierte oder vergärte biogene Abfälle (ohne Haus- und Quartierkompost) | 156.1 kg | 1'405'000 t | - |

Altglas | 37.0 kg 32.9 kg | 332'800 t 295'800 t | 100%2 |

| Elektrische und elektronische Geräte | 14.7 kg | 132'100 t | - |

| Textilien | 6.7 kg | 60'400 t | - |

| PET-Getränkeflaschen | 4.0 kg | 35'600 t | 84%2 |

| Weissblech (Konservendosen + Deckel) | 1.3 kg | 11'400 t | - |

Aluminiumverpackungen davon Getränkedosen | 1.6 kg 1.5 kg | 14'500 t 13'000 t |

91%2 |

| Batterien | 0.4 kg | 3'300 t | 38%2 |

Gesamtmenge rezykliert (Haushalt und Gewerbe) | 3'136'200 t | 52% |

Quelle:https://swissrecycle.ch/de/wertstoffe-wissen/zahlen-studien

Kreislaufwirtschaft

Die Kreislaufwirtschaft ist ein Konzept, das darauf abzielt, Rohstoffe möglichst lange im Umlauf zu halten. Anders als in der herkömmlichen «Wegwerfgesellschaft», bei der Produkte nach Gebrauch entsorgt werden, geht es in der Kreislaufwirtschaft darum, Dinge so zu gestalten und zu nutzen, dass sie mehrfach verwendet, repariert oder recycelt werden können. Ein zentraler Bestandteil dieses Systems ist das Recycling. Diese Form der Wiederverwertung wird auch als stoffliche Verwertung bezeichnet, weil die ursprünglichen Materialeigenschaften erhalten bleiben und gezielt genutzt werden.

Stoffeigenschaften

Stoffe sind nicht nur Materialien wie Holz, Metall oder Kunststoff, sondern auch Wasser, Luft oder sogar die Bestandteile unseres Körpers wie Haut oder Blut. Jeder Stoff hat bestimmte Stoffeigenschaften, die ihn erkennbar und unterscheidbar machen. Dazu gehören zum Beispiel die Dichte, die elektrische Leitfähigkeit, die Wärmeleitfähigkeit, die Härte oder der Schmelzpunkt. Diese Eigenschaften bestimmen, wie ein Stoff verwendet werden kann – etwa warum Kleidung aus Baumwolle besteht und nicht aus Metall.

Diese stofflichen Eigenschaften spielen auch eine zentrale Rolle in der Kreislaufwirtschaft. Produkte sollen so gestaltet sein, dass sie repariert, wiederverwendet oder recycelt werden können. Recycling bedeutet, dass die Stoffe aus gebrauchten Gegenständen zurückgewonnen und erneut verwendet werden – zum Beispiel Glas, Papier oder Aluminium.

Ob ein Produkt gut recycelbar ist, hängt stark davon ab, aus welchen Stoffen es besteht und wie diese verarbeitet wurden. Materialien mit klaren, gut trennbaren Eigenschaften lassen sich leichter wiederverwerten. Schwieriger wird es bei Produkten, die aus vielen verschiedenen Stoffen zusammengesetzt sind – etwa bei Verbundverpackungen oder Elektronikgeräten. Deshalb ist es wichtig, schon bei der Herstellung darauf zu achten, welche Stoffe verwendet werden und wie sie kombiniert sind.

Die stofflichen Eigenschaften sind also nicht nur für die Nutzung eines Produkts entscheidend, sondern auch dafür, wie es am Ende seines Lebenszyklus behandelt werden kann. Sie bestimmen, ob ein Stoff wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann – oder ob er zu Abfall und verbrennt wird.

Bleibt der Abfall liegen, ist dieser dem Wetter ausgesetzt. Einige Stoffe verwittern oder zersetzen sich rasch, bei vielen dauert dies jedoch länger oder ist gar nicht er Fall, wie folgende Tabelle zeigt:

Zersetzungs-/Verwitterungsdauer von Littering Gegenständen

| Stoffe / Gegenstände | Dauer bis zur Zersetzung / Verwitterung | weitere Informationen |

| PET + andere Kunststoffe | Jahrzehnte | Hypothetische Annahme, da es vor 100 Jahren noch kein PET bzw. Kunststoffe gab. Bis heute fehlen wissenschaftlich belegte Abbauzeiten in verschiedenen Umweltkompartimenten (Boden, Meer, Kompostieranlage). |

| Alu | 1 - mehrere Jahrhunderte | Alu zersetzt sich nicht, es verwittert. |

| Glas | 1000 - ∞ | Glas besteht aus Quarzsand (70%), Kalk, Soda und verschiedenen Oxiden (je 10%), zersetzt sich nicht, es verwittert. |

| Papier | 3 Monate bis 3 Jahre | Unbeschichtetes Papier ist organisch und zersetzt sich schnell, sonst geht es länger |

| Zigarettenstummel | 15 - 400 Jahre | Problematisch sind die Giftstoffe im Filter (7'000 Chemikalien, 50 davon krebserregend) & die Zersetzung des Zellulose-Acetat Filters. |

Sachwissen Modul B3

Littering-Verhalten

Menschen littern aus ganz unterschiedlichen Gründen und werfen Abfall auf den Boden oder lassen ihn achtlos liegen. Ob jemand littert oder nicht, hängt stark von der jeweiligen Situation, dem sozialen Umfeld und den persönlichen Einstellungen und Werten ab. Deshalb gibt es nicht «den einen» Grund für Littering – vielmehr spielen viele individuelle und kontextabhängige Faktoren eine Rolle, wenn eine Person, ihren Abfall nicht ordnungsgemäss entsorgt oder achtlos liegen lässt.

Warum littern Menschen?

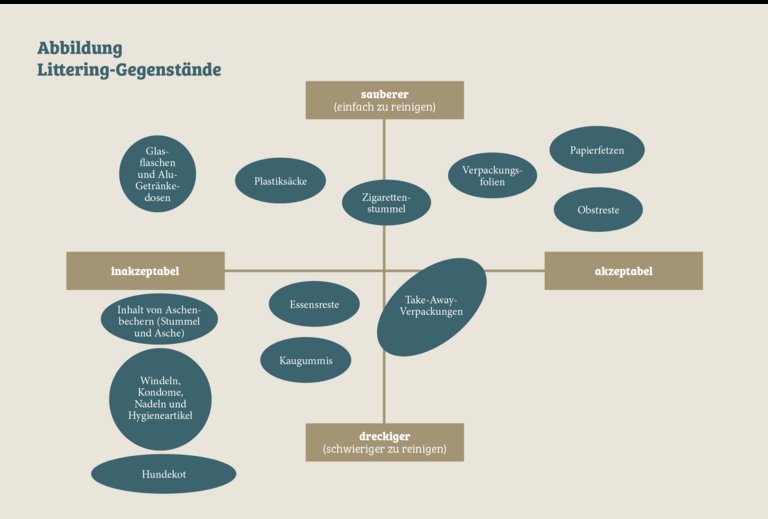

Die Studie «People Who Litter» von ENCAMS (2007) untersuchte, wie Menschen Littering wahrnehmen, warum sie es tun und unter welchen Umständen es für sie akzeptabel erscheint. Im Zentrum der Untersuchung standen mehrere Leitfragen: Was verstehen Menschen unter Littering? Die befragten Personen beschrieben Littering als das Wegwerfen oder Zurücklassen von Gegenständen, die nicht in einem Abfallkübel landen. Dabei handelt es sich meist um kleinere Alltagsgegenstände wie Obstreste, Papierfetzen, Verpackungen, Kaugummi oder Zigarettenstummel. Interessant ist, dass die Wahrnehmung von Litter stark von der Grösse, Sauberkeit, Gefährlichkeit und Abbaubarkeit des Gegenstands abhängt. So galten Apfelreste als akzeptabel, weil sie biologisch abbaubar sind, während Kaugummi oder Hygieneartikel als besonders unangenehm und unakzeptabel empfunden wurden.

Warum littert man? Die Gründe für Littering sind vielfältig. Viele Befragte nannten äussere Umstände wie fehlende oder überfüllte Abfallkübel, bereits verschmutzte Orte oder mangelnde Aufklärung. Andere gaben persönliche Gründe an, etwa Bequemlichkeit, Zeitdruck oder Gruppendruck. Einige sahen sogar positive Aspekte im Littering, etwa dass es Arbeitsplätze in der Stadtreinigung schafft oder Tiere füttert. Besonders häufig wurde Littering als «normal» empfunden, wenn andere es auch taten oder wenn man sich unbeobachtet fühlte.

Wo und wann wird gelittert? Littering tritt laut den Befragten überall dort auf, wo Menschen unterwegs sind: in Innenstädten, an Bahnhöfen, in Parks, bei Veranstaltungen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Besonders häufig passiert es nachts, wenn Menschen feiern, sowie während Verpflegungszeit, wenn unterwegs gegessen wird. Auffällig ist, dass Menschen eher littern, wenn ein Ort bereits verschmutztist – saubere Orte wirken hingegen abschreckend.

Wann wird Littering als akzeptabel empfunden? Die Studie zeigt, dass Littering unter bestimmten Bedingungen als entschuldbar oder akzeptabel wahrgenommen wird. Dazu zählen Situationen, in denen andere ebenfalls littern (z. B. bei Konzerten), Alkohol im Spiel ist, der Abfall biologisch abbaubar ist (z. B. Apfelreste), keine Abfallkübel in der Nähe sind. Unakzeptabel war Littering hingegen in sauberen, gepflegten Umgebungen oder in Anwesenheit von Kindern.

Fast die Hälfte der Befragten gibt zu, schon einmal Abfall im öffentlichen Raum weggeworfen zu haben. Dabei lässt sich das Verhalten der Menschen in fünf klar unterscheidbare Gruppen einteilen – je nachdem, wie sie über das Thema denken und wie sie sich tatsächlich verhalten. Die grösste Gruppe sind die Wohlerzogenen (43 % der Litterer), die nur gelegentlich kleine Dinge wie Papierschnipsel oder Früchtereste fallen lassen. Rechtfertiger (25 %) erklären ihr Verhalten mit Ausreden wie «alle machen das» oder «es gibt zu wenige Abfallkübel». Litterer ohne Problembewusstsein (12 %) sehen keinen Sinn darin, ihren Abfalll selbst zu entsorgen – ihnen ist es schlicht egal. Die Schuldbewussten (10 %) fühlen sich zwar schlecht beim Littern, finden es aber zu umständlich, den Abfall mitzunehmen und werfen ihn deshalb heimlich weg. Schliesslich gibt es noch die Vorwurfsvollen (9 %), die externen Gründen – etwa überfüllten Abfallkübeln – die Schuld für ihr Verhalten geben.

Massnahmen gegen Littering

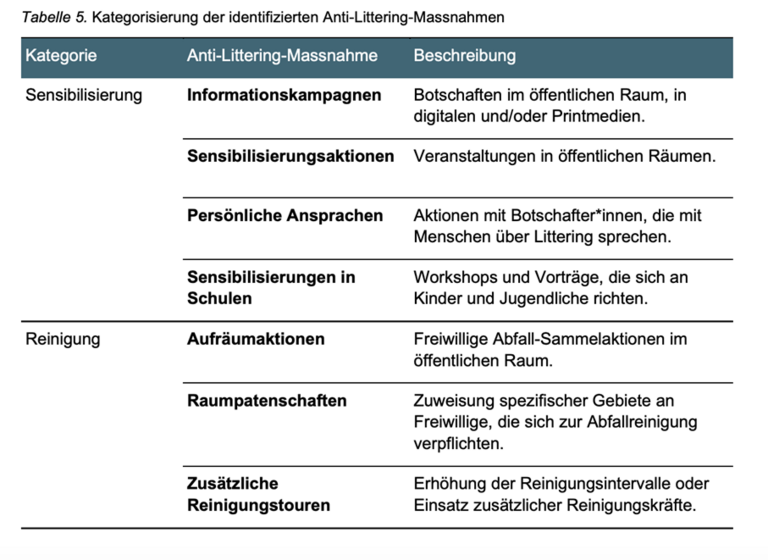

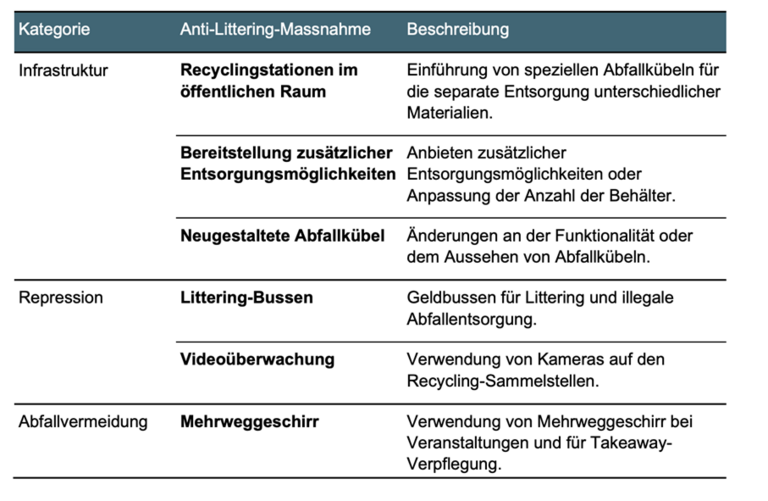

Im Rahmen der «Grossen Schweizer Littering-Studie» der IGSU wurde der Frage nachgegangen, welche Massnahmen in der Praxis tatsächlich gegen Littering wirken. Insgesamt wurden 13 Massnahmen gegen Littering identifiziert, die sich anhand ihres zentralen Wirkprinzips in fünf Gruppen einteilen lassen: Aufklärung, Reinigung, Infrastruktur, Sanktionierung und Vermeidung von Abfall.

Als besonders wirksam beurteilten die befragten Expert:innen:

(1) Plakatkampagnen, die mit auffälligen Botschaften auf das Littering-Problem aufmerksam machen und soziale Normen stärken.

(2) Clean-Up-Aktionen, bei denen sich Freiwillige den öffentlichen Raum von Litteing befreien. Diese fördern das Verantwortungsgefühl und die Identifikation mit dem öffentlichen Raum.

(3) Auch Littering-Bussen wurden als wirksam eingeschätzt. Sie setzen klare Grenzen und zeigen, dass Littering negative Konsequenzen hat.

(4) Ebenfalls positiv bewertet wurden zusätzliche Abfallkübel, insbesondere wenn sie gut sichtbar, auffällig gestaltet und an stark frequentierten Orten platziert sind.

Sachwissen Modul B4

Upcycling

Design wird nicht nur als ästhetische Gestaltung verstanden, sondern als ein umfassender Prozess, der funktionale, materielle, kulturelle und soziale Aspekte integriert. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit bestehenden Produkten, deren Materialität, Herkunft und Nutzungsgeschichte. Alte T-Shirts fungieren in diesem Zusammenhang nicht nur als Werkstoff, sondern auch als Träger von Informationen über Konsumverhalten, textile Produktionsketten und kulturelle Bedeutungen. Designprozesse im Kontext des Upcyclings beinhalten die Analyse und Umdeutung vorhandener Objekte. Dabei wird das T-Shirt nicht als Abfall, sondern als Ressource betrachtet, deren Transformation neue Funktionen und Bedeutungen erzeugt. Die epistemische Bedeutung von Abfall liegt darin, dass durch seine gestalterische Bearbeitung neue Erkenntnisse über Materialkreisläufe, Wertzuschreibungen und gesellschaftliche Praktiken gewonnen werden können.

Zur Strukturierung der Bewertung technischer Gestaltungsprozesse – wie sie beim Upcycling von T-Shirts im Unterricht stattfinden – können die vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) formulierten «Werte im technischen Handeln» herangezogen werden. Diese Kriterien ermöglichen eine systematische Reflexion technischer Entscheidungen und deren Auswirkungen. Relevante Werte sind unter anderem:

Funktionsfähigkeit: Das neu gestaltete Produkt (z. B. Tasche, Kissen, Accessoire) soll eine nachvollziehbare Funktion erfüllen.

Wirtschaftlichkeit: Der Aufwand an Zeit, Material und Energie soll in einem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen stehen.

Wohlstand: Die Gestaltung kann zur individuellen oder gemeinschaftlichen Lebensqualität beitragen, etwa durch kreative Selbstverwirklichung oder Ressourcenschonung.

Umweltqualität: Die Wiederverwendung von Textilien reduziert Abfall und schont Ressourcen.

Persönlichkeitsentfaltung: Der kreative Prozess fördert Selbstwirksamkeit, Ausdrucksfähigkeit und Problemlösekompetenz.

Gesellschaftsqualität: Gemeinsames Gestalten kann soziale Teilhabe, Kooperation und kulturelle Bildung stärken.

Diese Werte stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern sind miteinander verknüpft. So kann etwa eine hohe Umweltqualität durch ressourcenschonendes Gestalten gleichzeitig zur Persönlichkeitsentfaltung beitragen, wenn Schüler:innen erleben, dass sie mit einfachen Mitteln sinnvolle Produkte schaffen können. Die bewusste Auseinandersetzung mit diesen Kriterien kann helfen, technische Gestaltungsprozesse im Unterricht nicht nur funktional, sondern auch ethisch und gesellschaftlich reflektiert zu gestalten.

Sachwissen Modul C

Abfallentsorgungssystem

Die Schweiz verfügt über ein gut strukturiertes und weitgehend dezentral organisiertes Abfallentsorgungssystem. Es basiert auf dem Prinzip der Abfallhierarchie (vgl. Abschnitt Abfallhierarchie) und verfolgt das Ziel, Ressourcen zu schonen und Umweltbelastungen zu minimieren.

Organisation

Das Abfallentsorgungssystem ist ein Zusammenspiel von kommunaler Verantwortung, kantonaler Aufsicht und nationaler Koordination. Es basiert auf klaren gesetzlichen Grundlagen und wird durch zahlreiche Organisationen und Partnerschaften getragen. Die dezentrale Struktur erlaubt eine flexible Anpassung an lokale Gegebenheiten und fördert gleichzeitig eine hohe Effizienz und Umweltverträglichkeit.

Die Hoheit über die Abfallentsorgung liegt bei den Gemeinden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, die Entsorgung der Siedlungsabfälle in ihrem Gebiet sicherzustellen. Dabei entscheiden sie eigenständig über die Organisation, Finanzierung und Umsetzung der Entsorgung – etwa über Sammelsysteme, Gebührenmodelle oder die Zusammenarbeit mit regionalen Entsorgungsverbänden. Im Auftrag von Gemeinden übernehmen Entsorgungsunternehmen die Sammlung, Sortierung, Verwertung oder Entsorgung von Abfällen.

Die Kantone übernehmen Aufsichtsfunktionen, koordinieren regionale Lösungen und genehmigen Entsorgungsanlagen. Die rechtliche Basis bildet die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA). Sie verpflichtet die Kantone, verwertbare Anteile wie Glas, Papier, Metalle, Textilien und Grüngut getrennt zu sammeln und stofflich zu verwerten.

Finanzierung des Recyclings

Recyclingorganisationen wie PET-Recycling Schweiz, SENS eRecycling oder Swico (für Elektro- und Elektronikgeräte) oder IGORA (für Aluminium) koordinieren die Rücknahme und Verwertung spezifischer Stoffströme. Für die Recyclingsysteme in der Schweiz werden je nach Wertstoff unterschiedliche Finanzierungsmodelle eingesetzt: Einerseits gibt es die vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG), die gesetzlich vorgeschrieben ist und beispielsweise bei Produkten wie Glas oder Batterien zur Anwendung kommt. Diese Gebühr wird bereits beim Kauf eines Produkts erhoben und dient der späteren umweltgerechten Entsorgung. Andererseits existiert der vorgezogene Recyclingbeitrag (VRB), der auf freiwilligen Branchenvereinbarungen basiert. Er wird etwa bei PET-Getränkeflaschen, Aluminiumverpackungen oder Stahlblechprodukten eingesetzt. Auch dieser Beitrag wird beim Verkaufspreis eingerechnet und finanziert die Rücknahme sowie die fachgerechte Verwertung der entsprechenden Materialien. Schliesslich gibt es die vorgezogene Recyclinggebühr (vRG), die beim Kauf von elektrischen und elektronischen Geräten erhoben wird. Sie basiert auf einer gesetzlichen Grundlage und ermöglicht die Finanzierung eines einfachen und effizienten eRecyclings in der Schweiz. Die vRG stellt sicher, dass ausgediente Geräte kostenlos bei Verkaufsstellen, Sammelstellen oder durch Hersteller und Importeure zurückgenommen und dem eRecycling-Kreislauf zugeführt werden. Alle Modelle stellen sicher, dass die Kosten für das Recycling verursachergerecht und transparent getragen werden.

Andere Plastik-Verpackungen als PET-Getränkeflaschen sowie Getränkekartons (z.B. Tetrapak) werden aktuell noch nicht flächendeckend in der Schweiz gesammelt. Vermehrt werden in Städten und Gemeinden Sammelsäcke ( z.B. der RecyBag) zur Sammlung von diesen Wertstoffen angeboten. Die Sammlung, Verwertung und das Recycling von Plastik-Verpackungen und Getränkekartons kann nicht nur mit dem Materialerlös finanziert werden. Deshalb muss der Sammelsack gekauft werden.

Nationale Mitmach-Aktionen

Der Recycling Day wie auch der Clean-Up-Day verfolgen das Ziel, die Bevölkerung für einen verantwortungsvollen Umgang mit Abfall und Wertstoffen zu sensibilisieren.

Clean-Up-Day

Der Clean-Up-Day ist eine schweizweite Aktion zur Sensibilisierung gegen Littering und zur Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Abfall. Er wird von der IGSU organisiert. Der nationale Clean-Up-Day findet jährlich im September statt. An diesen Tagen engagieren sich Gemeinden, Schulen, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen in lokalen Aufräumaktionen. Ziel ist es, gemeinsam ein sichtbares Zeichen für eine saubere Schweiz zu setzen und das Bewusstsein für Umweltverantwortung zu stärken. Die Aktionen sind vielfältig: von Müllsammelaktionen in Parks und Quartieren über kreative Projekte bis hin zu Informationsveranstaltungen. Die IGSU unterstützt die Teilnehmenden mit Materialien, Kommunikationshilfen und einer Plattform zur Anmeldung und Vernetzung. Der Schweizer Clean-Up-Day ist Teil des World Cleanup Day, einer weltweiten Bewegung gegen Umweltverschmutzung. Jährlich beteiligen sich über 198 Länder an diesem globalen Aktionstag.

Recycling Day

Der Recycling Day ist ein nationaler Aktionstag, der jährlich am 18. März stattfindet. Ziel ist es, weltweit auf die Bedeutung des Recyclings für den Ressourcen- und Klimaschutz und die richtige Trennung und Rückgabe von Wertstoffen aufmerksam zu machen. Die lokalen Aktionen am Recycling Day werden von Gemeinden, Schulen, Unternehmen und Organisationen organisiert und von Swiss Recycle koordiniert. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, Keller, Schränke und Arbeitsplätze zu entrümpeln und Wertstoffe bei den Sammelstellen zurückzugeben. Der World Recycling Day wird weltweit am selben Datum gefeiert. In über 100 Ländern setzen Menschen ein Zeichen für die Kreislaufwirtschaft und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Die Schweiz trägt mit ihren vielfältigen Aktionen aktiv zur globalen Bewegung bei.

Sachwissen Modul D

Abfallhierarchie

Die Abfallhierarchie ist ein zentrales Prinzip der schweizerischen Abfallpolitik und dient als Leitlinie für einen umweltgerechten Umgang mit Ressourcen. An erster Stelle steht das Vermeiden von Abfällen. Dies bedeutet, Abfälle gar nicht erst entstehen zu lassen – etwa durch bewussten Konsum, den Verzicht auf unnötige Verpackungen oder die Wahl langlebiger Produkte. Abfallvermeidung ist die wirksamste Massnahme, um Ressourcen zu schonen und Umweltbelastungen zu reduzieren. Die zweite Stufe ist das Wiederverwenden. Produkte oder Materialien sollen möglichst lange genutzt werden. Dies kann durch Reparatur, Weitergabe, Teilen oder kreative Umnutzung geschehen. Wiederverwendung verlängert die Lebensdauer von Gegenständen und reduziert den Bedarf an Neuproduktion. Darauf folgt das Recyceln, also die stoffliche Verwertung von Abfällen. Materialien wie Papier, Glas, Metalle oder Kunststoffe werden gesammelt, aufbereitet und in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Recycling spart Rohstoffe und Energie, ist jedoch mit einem gewissen Aufwand verbunden.. Die letzte Stufe ist das Entsorgen. Sie betrifft Abfälle, die weder vermieden, wiederverwendet noch recycelt werden können. Diese werden in der Regel thermisch verwertet – also verbrannt – wobei die entstehende Energie genutzt wird. Die konsequente Anwendung der Abfallhierarchie trägt wesentlich zur Ressourcenschonung, zur Reduktion von Umweltbelastungen und zur Förderung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bei.